الأخبار المُضلِّلة قديمة منذ أن جلس اثنان وبدآ الدردشة والثرثرة عن آخرين. تعزَّز ذلك لاحقًا مع ظهور آلة الطباعة وصدور الصحف والمجلات واختراع الراديو والتلفزيون. واتخذت هذه الظاهرة منحى خطيرًا، خاصة فيما يتعلق بالأخبار العلمية والصحية مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي إلى حد سُمّيت هذه الحقبة بـ”ما بعد الحقيقة”. وبالرغم من رسوخ المنهج العلمي للوصول إلى الحقائق والنظريات منذ فترة طويلة، لا تزال الأوساط العلمية والأكاديمية تعاني من وجود الأخبار والأبحاث المُضلِّلة حتى اليوم؛ لكنها وجدت سبيلًا إلى كشف الكثير منها، على عكس ما يحدث في الوسط الشعبي غير العلمي.

اختار قاموس أكسفورد عام 2016م، مصطلح “post-truth”، أي “ما بعد الحقيقة”، كلمة العام؛ مما دفع الأوساط الفكرية إلى إطلاق تسمية “حقبة ما بعد الحقيقة” على وقتنا الحاضر. وذلك في إشارة إلى الظروف التي تكون فيها الحقائق الموضوعية أقل تأثيرًا في تشكيل الرأي العام من إغراءات العواطف والمعتقدات الشخصية. وذكر محررو أكسفورد أن استخدام مصطلح “ما بعد الحقيقة”، قد زاد بنحو عشرين مرة في عام 2016م، مقارنة بعام 2015م؛ وأننا أصبحنا اليوم أضعف من الماضي بكثير في قدرتنا على كشف الحقيقة وتجنب الخداع. فهل هذه الحالة حديثة، أم متأصلة في العلاقات الإنسانية؟ وهل تختلف عناوين الأخبار العلمية عن ذلك؟ وما الأسباب؟

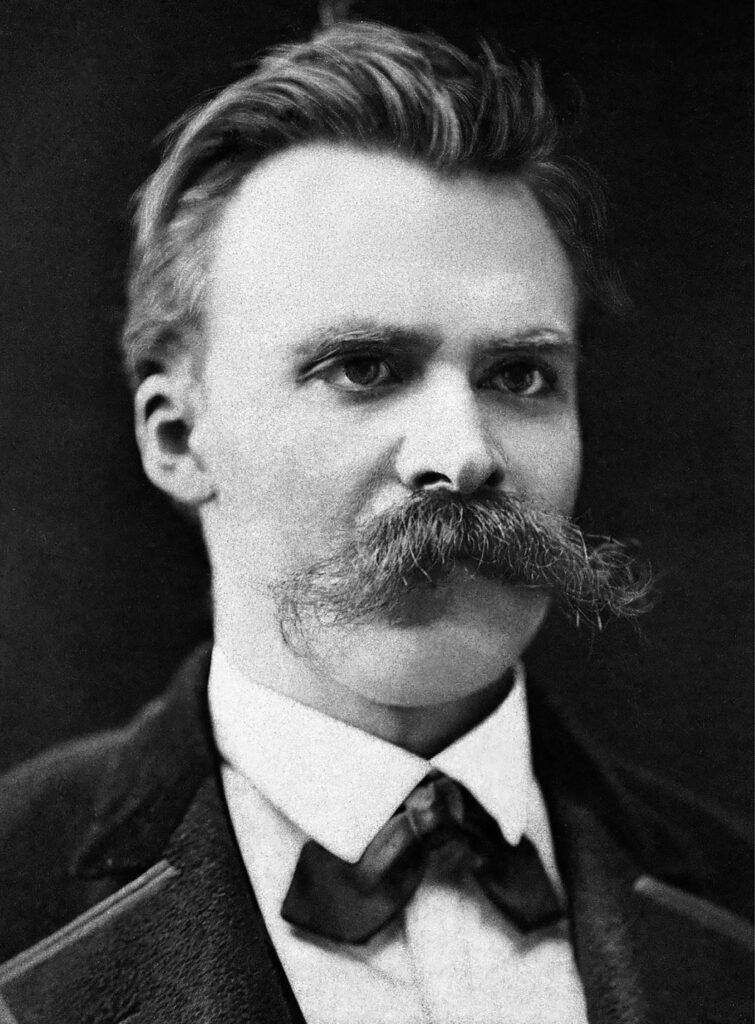

في واقع الأمر، هذه الأطروحات ليست جديدة؛ إذ جرى تناولها باكرًا في القرن التاسع عشر، خاصة مع الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه. ويقول في هذا السياق، الفيلسوف جوزيف شيبر، من جامعة يال الأمريكية: “على الرغم من عقود عديدة من البحث، فإن النتائج متسقة بشكل ملحوظ في إظهار أن البشر ضعفاء للغاية في كشف الخداع”. ويتفق مع نيتشه بأن هدفنا في المحادثة ليس في المقام الأول الحصول على معلومات صادقة، بل إثبات الذات. بمعنى آخر، نحن نقبل أو نرفض المعلومات والأخبار بناءً على أهداف نفعية، وليس على صدقها. وعلى حد تعبير نيتشه، فإننا لن نقبل الحقيقة ونبحث عنها، إلا عندما يكون لها “نتائج سارة تحافظ على مكانتنا وبقائنا”. وعلى عكس ذلك، فنحن نعادي “الحقائق التي قد تكون ضارة ومدمرة لنا”.

وبالفعل، فإن شعبية نظريات المؤامرة المنتشرة حاليًا، والبيئة التي يقبل فيها الشخص فقط المعتقدات أو الآراء التي تتطابق مع آرائه، بحيث تُعزّز وجهات نظره وتُهمل الأفكار الأخرى؛ تضفي صدقية على أفكار شيبر.

ويذهب فلاسفة ما بعد الحداثة ومفكروها أبعد من ذلك. إذ يقول، ميشال فوكو، في آخر محاضراته إن المجتمعات البشرية كانت دائمًا تُغيِّب الأخبار الحقيقية والحقائق الفعلية. وتَعزَّز ذلك إلى حدود قصوى مع الصعود الحديث للنيوليبرالية، التي خصخصت الخدمات العامة، بما فيها الإعلام والأبحاث، في أيدي عدد قليل من الناس. وأصبحنا نحن مُكَيَّفون من خلال اللغة بتبني وجهات نظر أيديولوجية لا علاقة لها بالحقيقة.

يبدو أن كثيرًا من كتّاب العلوم يعرفون هذه الحقائق ويستغلونها في صياغة عناوين الأخبار العلمية، بهدف جذب القارئ للنقر عليها لزيادة عدد قرّاء الخبر أو المقالة. كما يستغلون واقع أن الكثيرين يعتقدون أن الاكتشافات العلمية هي نتاج وحي يحدث بين ليلة وضحاها من قبل أشخاص عباقرة، غير مدركين أنها عملية معقدة عبر مراحل متعددة ينخرط فيها أعداد كبيرة من العلماء والمؤسسات، وأحيانًا كثيرةً يخفقون في تحويلها إلى واقع.

علماء الأبحاث الأساسية لا يهتمون بالتطبيقات العملية؛ لأن هذه ليست وظيفتهم، ولكن الصحفيين العلميين يرون أن تلك الأبحاث هي الأهم؛ لأنها هي ما يثير اهتمام القراء.

فهم البحوث العلمية

على ضوء ما تقدم، ووسط طوفان المقالات حول تغيّر المناخ، والكوارث الطبيعية، وعدم الاستقرار السياسي، والحروب، والجوائح وغيرها من التهديدات التي تواجه الحضارة الإنسانية؛ يمكن لقراءة الأخبار العلمية أن تكون مطمئنة. كما يمكن لقصص الإنجازات العلمية أن تغرس في القارئ الأمل بالمستقبل. وفي أغلب الأحيان، لا تقدِّم هذه القصص سوى فترة راحة وجيزة، ولا يأتي التقدم العلمي الموعود أبدًا. لماذا هذا؟ وفقًا لعالم الفيزياء الأمريكي، توم هارتسفيلد: “أمام هذه التطورات طريق طويل لتقطعه قبل أن يمكن استخدامها في أي شيء عملي، وغالبًا ما تفشل على طول الطريق”.

يجب على أي تقدّم علمي أن يبدأ بالبحث الأساس، ويركز على توسيع المعرفة النظرية حول العالم الطبيعي. وذلك من دون أن يركز على التطبيقات العملية للبحث، على الرغم من أنه يشير غالبًا إلى ما يمكن استخدام البحث من أجله. وعادة ما تكون نتائج هذا البحث إغناء المعرفة العلمية النظرية لجوانب جديدة لموضوع البحث لم يحدث ولوجها من قبل.

بعد أن يجري توسيع آفاق فهم العالم الطبيعي من قبل علماء البحث الأساس، فإن مهمة علماء البحث التطبيقي هي معرفة ما يمكن أن تساعد هذه المعلومات في تحقيقه عمليًا. ويستغرق الباحثون التطبيقيون سنوات من التجارب للتحقيق في التطبيقات المحتملة والعثور على حدود المعلومات العلمية الجديدة. وهكذا، فإن المنتج النهائي للبحث التطبيقي هو نموذج عملي أولي.

أخيرًا، بعد قيام علماء الأبحاث الأساسية والتطبيقية بعملهم، يمكن للمهندسين البدء في العمل لاكتشاف كيفية إنشاء منتج قابل للتطبيق تجاريًا. ولكن، قد لا يبدأ المهندسون أبدًا العمل في المشروع الجديد؛ لأن البحث التطبيقي لم يتمكن من التوصل إلى أي نموذج، أو لأنه ثبت خطأ البحث الأساس.

إن التقدم في البحث العلمي أمر نادر الحدوث، ولكن عندما يحدث ذلك، فهو مجرد خطوة واحدة في رحلة لا يمكن التنبؤ بها. فعلماء الأبحاث الأساسية لا يهتمون بالتطبيقات العملية؛ لأن هذه ليست وظيفتهم. ومع ذلك، بالنسبة إلى الصحفيين العلميين، فهو الجزء الأهم؛ لأنه هو ما يثير اهتمام القرّاء.

الأوراق العلمية المزوَّرة تمثّل 2% من جميع الأوراق البحثية المنشورة في عام 2022م، وهناك تجارة جانبية كاملة تنتجها.

الجانب المظلم للنشر العلمي

يقع خطأ العناوين المُضلِّلة في بعض الأحيان على عاتق الباحثين أنفسهم، رغم وجود المنهج العلمي الذي تأسس منذ فترة طويلة، وتنظيم عملية مراجعة النظراء “peer review” في السبعينيات، التي تتبعها المجلات العلمية المرموقة كوسيلة للحفاظ على جودة عالية للبحث العلمي. فعندما تكون هناك قواعد، فهناك من سيكسرها. وتمثّل الأوراق العلمية المزوَّرة 2% من جميع الأوراق البحثية المنشورة في عام 2022م، وفقًا لمجلة “نيتشر” في نوفمبر 2023م، وهناك تجارة جانبية كاملة تنتجها.

وجاء في منشور مدونة صادر عن معهد النشر الرقمي متعدد التخصصات في مايو 2022م: “إن ما يُعرف بالأوساط البحثية العلمية بـ(مصانع الأوراق)، هي منظمات غير رسمية وغير قانونية تهدف إلى الربح، وتنتج وتبيع مقالات وأوراقًا ملفقة أو جرى التلاعب بها، وتشبه الأبحاث المشروعة الحقيقية”.

تُقدّم مصانع الورق مجموعة متنوعة من الخدمات، بدءًا من المساعدة في إجراء التجارب وحتى كتابة الأبحاث الكاملة ونشرها في المجلات العلمية، نيابة عن العلماء عديمي الضمير. عملاؤهم هم الباحثون والطلاب والجامعات ذات المستوى المنخفض، ممن يسعون إلى تضخيم عدد الأوراق التي ينشرونها بشكل مصطنع.

وغالبًا ما تحتوي الأوراق التي تنتجها مصانع الورق على بيانات كاذبة وصور جرى التلاعب بها. عادة ما يكون من الصعب التواصل مع مؤلفي مثل هذه الأبحاث؛ لأنهم لا يقدمون رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالجامعة. كما نادرًا ما يقدمون أي تعريف يمكن التحقق منه من خلال السجلات العامة مثل: ORCID أو SCOPUS، وهي قواعد البيانات المتاحة للعامة عن الباحثين ومنشوراتهم.

تصل أحيانًا أسعار هذه الخدمات إلى مستويات باهظة الثمن. وكلما كانت المجلة مرموقة، كان من الصعب نشر بحث فيها. ويتناسب تسعير كل منشور مع ما يُعرف بـ “عامل التأثير” للمجلة المستهدفة. وهو عبارة عن درجة يجري تعيينها للمجلة بناءً على إجمالي عدد الاستشهادات التي تحصل عليها أوراقها. ويمكن أن يكلف النشر في مجلة مرموقة الباحث ما يصل إلى 30.000 يورو. وتُقدّر القيمة الإجمالية لصناعة الورق بحوالي مليارَي يورو.

تتفاوت الدوافع وراء الطلب على الأوراق من مصانع الورق. فأحيانًا يُطلب من الباحث أن يكون لديه عدد معين من المنشورات ليكون مؤهلًا للحصول على ترقية، ويمكن أن تكون مصانع الورق طريقًا مختصرًا. وفي كثير من الجامعات هناك توقعات أكاديمية، أو قد تكون هناك ثقافة “النشر أو الفناء”، ومصانع الورق هي استجابة لهذا الضغط كي يحافظ الباحث أو الأستاذ على موقعه.

أوراق علمية مُزيفة بتمويل من الشركات الكبرى

ليس من غير المألوف أن تقوم الشركات الخاصة بتمويل البحث العلمي. ووفقًا لمجلس العلوم الدولي، فإن التمويل من الصناعة مقارنة بذاك من المصادر الحكومية، يمثل ثلثي تمويل الأبحاث الطبية في جميع أنحاء العالم. وفي الولايات المتحدة الأميركية تقول مجلة “ساينس”، 9 مارس 2017م: “للمرة الأولى في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، لم تعد الحكومة الفيدرالية تموّل غالبية الأبحاث الأساسية التي يتم إجراؤها في الولايات المتحدة. وتظهر البيانات المستمدة من المسوحات الجارية التي تجريها مؤسسة العلوم الوطنية (NSF) أن الوكالات الفيدرالية قدمت 44% فقط من 86 مليار دولار أُنفقت على البحوث الأساسية في عام 2015م. وكانت الحصة الفيدرالية خلال الستينيات والسبعينيات تتجاوز 70%، لكنها انخفضت إلى 61% في عام 2004م قبل أن تنخفض إلى أقل من 50% في عام 2013م”.

أحد الأمثلة الصارخة على تأثير الصناعة في العلوم، هو تمويلها لأبحاث التدخين السلبي في الثمانينيات. إذ قامت شركات التبغ بتمويل دراسات زعمت أنه لا توجد صلة بين التدخين السلبي وسرطان الرئة. لقد صمموا البحث من دون الاستناد إلى أدلة، ثم جعلوا الوثائق الحكومية والتنظيمية تستشهد بالدراسة لدحض البيانات المستقلة.

وفعلت صناعة السكر أشياء مماثلة في ستينيات القرن العشرين، حين موّلت الأبحاث التي أكدت التأثيرات الضارة للدهون على نظام القلب والأوعية الدموية من أجل تمويه الأدلة التي تشير إلى أن السكر يؤدي إلى أمراض القلب. وربما تكون أبحاث صناعة السكر قد شكلت التوصيات الغذائية الضارة لعقود من الزمن.

إن مشاركة الصناعة في العلوم لا تقتصر على نشر عدد قليل من الدراسات المخادعة. فعند تمويل الأبحاث، تختار الشركات أيضًا الأسئلة التي يجب دراستها في المقام الأول، وتفضل تلك الأسئلة التي تهدف إلى تعظيم الفوائد وتقليل أضرار منتجاتها. وعندما تظهر ورقة بحثية موّلتها نتائج غير مواتية، يُمنع نشرها.

القراءة النقدية

من أجل تجنب الانخداع بالقصص الإخبارية المثيرة، يجب على المرء أن يتنبه للادعاءات الكاذبة. ويقدّم الأستاذان في جامعة “وستمنستر”، دوغ سبيشت، وجوليو جيمينيز، عدة إرشادات للعامة حول كيفية القراءة كعالم.

بادئ ذي بدء، من المهم الاعتراف بأن محتويات الدراسة في المجلات العلمية، قابلة للتشويه من خلال تقارير وسائل الإعلام. ويجري في أحيان كثيرة تضخيم هذا التشويه إذا لم يستشهد المقال الإخباري بالصحيفة الأصلية، ولكنه بدلًا من ذلك يستشهد بوكالات أنباء أو مجلات أخرى.

فمن الحكمة الاحتفاظ بجرعة من الشك عند قراءة عنوان يتضمن ادعاءً غير عادي. وإذا كان الأمر يبدو رائعًا لدرجة يصعب تصديقها، فمن المحتمل أن يكون كذلك. وكما قال سبخت وجيمينيز ببلاغة: “الادعاءات غير العادية تتطلب أدلة غير عادية”.

من الجيد أن يبحث القارئ عن رابط أو اقتباس للمصدر الأصلي في نص المقالة. وإذا استشهد المؤلفون بمصادرهم، فلا بد أنهم قرؤوها وفهموا ما تدعي المصادر بالضبط، وهذه علامة جيدة.

كما يمكن للقارئ التحقق مما إذا كانت المعلومات الواردة في المقال، تأتي من الباحثين في الدراسة الأصلية أو من الصحفي نفسه. للقيام بذلك، يمكن للمرء أن يبحث عن اقتباسات مباشرة، أو بدلًا من ذلك يمكن الرجوع إلى الدراسة الأصلية ومقارنة محتوياتها بمحتويات المقالة.

وأخيرًا، يمكن للقارئ التحقق مما إذا كانت وسائل الإعلام الأخرى تتحدث عن الموضوع نفسه. إذا لم يكن هناك العديد من المجلات التي تقدم تقارير عن “الاختراق المذهل” الجديد، فلا يمكن أن يكون إنجازًا كبيرًا.

اترك تعليقاً