بين السينما والأدب فوارق، إلا أن العلاقة بينهما تأخذ أحياناً طابع العلاقة التنافسية. وفي ظل هذه العلاقة الملتبسة، يكثر الجدل ما بين السينمائيين والأدباء. وفي ظل هذا الجدال، يأخذ كل منهما من الآخر. فكثير من الروايات والقصص تحوَّلت إلى أفلام، كما تأثرت روايات كثيرة عند كتابتها بتقنيات السينما. ولكننا عندما نتجه إلى جانب التلقي، نجد أن السينما استطاعت أن تولِّد تقارباً بين جمهور شديد التفاوت على المستويات التعليمية والثقافية. وبما أن الأدباء، من نقَّاد وشعراء وكتَّاب سرد، هم من أطياف الجمهور السينمائي، طرحنا عليهم السؤال حول أفلامهم المفضلة، فكانت المجموعة الآتية من الآراء المعبِّرة عن تنوّع الذائقة الثقافية

الناقد السعودي | محمد العباس

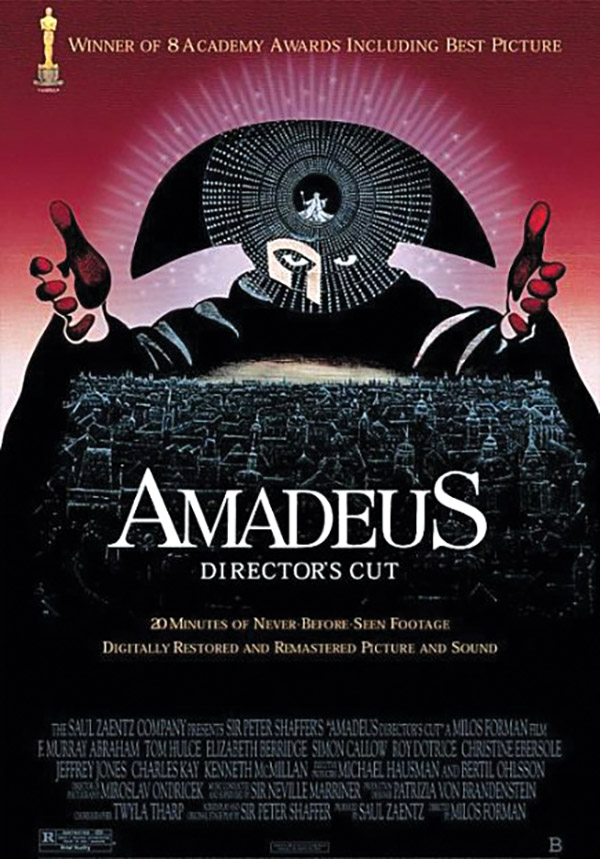

“أماديوس” ولغز العبقرية الإبداعية

لأسباب فنية وموضوعية ومزاجية أضع فِلْم “أماديوس” (Amadeus) للمخرج تشيكي الأصل ميلوش فورمان على قائمة مفضلاتي السينمائية، لأنه يتحدَّث عن حقل يعنيني ويغوي حواسي على الدوام، وهو الموسيقى الكلاسيكية ممثلة في سيرة الموسيقار ولفغانغ أماديوس موزارت. وهو فِلْم لا يستعرض حياة هذا الفنان بشكل معلوماتي تراتبي جاف، بل يتعامل من موسيقاه التي أحبها كمادة خام للفلم. حيث يؤطر كل مرحلة حياتية وكل مشهد سينمائي بمقطوعة موسيقية، إما كجزء من متن الشريط السمع-بصري، أو كخلفية موسيقية دالّة وموطَّنة في الوجدان لروائع موزارت. الأمر الذي أضفى على الفلم سمة التشويق، إلى جانب التوثيق. والأهم أن الفلم الذي جمع فيه ميلوش فورمان ما بين صراحة الشاشة الشرقية وتقنيات الشاشة الغربية، تأسس على قيمة صراعية ما بين موزارت، الشاب المستهتر الموهوب، الذي أدى دوره بكفاءة توم هيلوك، وبين أنتونيو ساليري، موسيقار البلاط، الذي أدى دوره موراي أبراهام ببراعة لافتة.

بالنسبة لي، يتجاوز فِلْم أماديوس مهمة سرد سيرة شاب سوقي طائش يتحوَّل إلى موسيقار يحجز مكانه في قائمة الخلود، فهو فِلْم يحاول الإجابة عن لغز العبقرية الإبداعية، ويغوص عميقاً في أغوار النفس البشرية بعرض درامي على درجة من الإتقان الفني، استناداً إلى نصٍ ينم عن دراية وعشق لفن موزارت. وأحسه فلماً يتخطى العرض التاريخي لموسيقي موهوب منذ طفولته إلى تخوم وآفاق الفن. أي الانتصار للقيمة الفنية بمركباتها الديكوراتية والأزيائية والروحية التي تعكس مزاج اللحظة. وكأن الفلم يجمع خلاصة آثار موزارت من سيمفونيات وسوناتات وكونشرتات في ألبوم سمع-بصري معادل لحياته القصيرة. بمعنى أن ميلوش فورمان أراده كبسولة حسّية بقدر ما صمّمه كوثيقة سيرية لمخلوق سخيف كما سمّاه خصمه الحاقد والمعجب به في آن ساليري.

الروائية المصرية | أريج جمال

“اليوم السادس” بين الحياة والموت

يقول الرأي الشائع إن داليدا كانت أسوأ اختيار ممكن، للقيام بدور صِدّيقة في فِلْم “اليوم السادس”، ليوسف شاهين والمأخوذ عن رواية بالاسم نفسه للأديبة أندريه شديد. أنا أعتقد أنه لم يكن هناك أفضل منها للقيام بهذا الدور. امرأة لا تريد أن تغادر الحزن، إنها مشدودة إليه برباط مُقدَّس هو الإحساس بالذنب. ذنب تولّد عن موت أحبابها أمام عجزها: زوجها في البداية، ثم مُعلِّم المدرسة الابتدائية الذي أحبته رغم فارق السن، وموت حفيدها الصغير أو أملها الأخير.

تصدق صدّيقة السينما جداً، تصدِّق خصوصاً المآسي التي تعرضها الأفلام. كانت تذهب إلى دار العرض الوحيدة في المدينة، وتبكي في مشاهد الموت، تبكي بحرقة، وبرغبة في عدم التوقف عن هذا البكاء. ستظل تشاهد الأفلام حتى تصبح هي نفسها فلماً مأساوياً ذات يوم.

تحار صِدّيقة بين اختيارين، أن تصدِّق الحُب مجدداً، أن تصدِّق الحياة، أو أن ترحل متمسكة بالذنب، أن تسكن العزلة، والغروب إلى الأبد. شاهدتُ هذا الفلم في مراحل مختلفة من حياتي، ولم أخرج مرَّة واحدة من المشاهدة سالمة. الحوار قليل في الفلم، وليست داليدا بحاجة إلى الكلام، كان يكفيها صمتها الأخير قبل الانتحار.

الروائي السوداني | مهند رجب الدابي

كل الأفلام المقتبسة عن جون ستاينبيك

عندما شاهدت جيمس دين لأول مرّة لم أكن أعلم أنني لن أراه من جديد! وذلك ببساطة لأنه مات. فقد عاش دين المتمرد أربعة وعشرين عاماً، وقدَّم ضمن أفلامه عملين رائعين: “شرقي عدن” و”متمرد بلا قضية”، اللذين أُنتجا في العام 1955م، وقد شاهدتهما بعد نحو 40 عاماً من تاريخ عرضهما الأول. ولذا، أعتبرهما من أهم مشاهداتي السينمائية.

بعد ذلك بفترة أعجبت جداً بفلم “Of Mice And Men”، فُتِنْتُ بجون مالكوفيتش وهو يقوم بدور “ليني”. لم أقاوم مشاهدة الفلم طوال سنةً كاملة. وأمام مشهد بالغ الرقة، تمنيت أن أكون كاتبه، اكتشفت أن أديباً آخر قد فعل، وهو الروائي جون ستاينبيك، كاتب كل الأفلام المذكورة هُنا.

رأيت في أفلام ستاينبيك عوالم كانت الأحب إلى مخيلتي. أبطال فقراء لا ينجون من الفقر قط، لكنهم يصنعون لنا عالماً غنياً جداً بالمواقف والتحوّلات التي كانوا يتخطونها واحداً تلو الآخر. في فِلْم “Of Mice And Men”، يبكي الرجل العجوز “كاندي” عندما قام الرجال بإطلاق النار على كلبه العجوز بحجة أنه أعمى وبلا فائدة. لكنه بكي بعدما سمع صوت الرصاصة، بكى قائلاً “كان عليّ أن أقتله بنفسي!”، هذا الفلم حكى عن الموت بطريقة مألوفة كما هو الحال مع ستاينبيك، الموت السريع الذي يحصد أرواح الناس على هذه الأرض كل ثانية، الموت الذي لم تفلح معه كل محاولات الكتابة على مر العصور.

القاصة التونسية | فائقة قنفالي

“الأبدية ويوم”.. حكاية كل إنسان

“الأبديّة ويوم” فِلْم للمخرج الإغريقي العبقري ثيو انجلوبولوس أنجزه في عام 1998م، وحصل به على السعفة الذهبية في مهرجان “كان”. هذا يعني أنه فِلْم عبقري في كل نواحيه، صورةً وإخراجاً وقصة.

حين شاهدت هذا الفلم منذ ست سنوات علقت في ذاكرتي الحكاية. لا لأنّها حكاية حول كاتب فقط، بل لأنّها حكاية الإنسان في كل مكان وزمان وهو يواجه مصيره. ليس الموت غريباً عن السينما أو الكتابة ولكن رؤية الموضوع تبقى هي الأصيلة. لم يتوقف السؤال عن القفز أمامي كل لحظة: ماذا لو كان اليوم هو يومي الأخير في الحياة؟ أجاب انجلوبولوس قائلاً سيكون فلماً.

وقعت في غرام الفلم، وكلما شاهدته أُغرم به كما أول مرَّة. لقد وضعني أمام ذاتي، أمام فكرة أنانية الكاتب وغروره، انسياب الحياة بهدوء من بين أصابعنا من دون أن ننتبه لتفاصيلها ولا أن نعيشها. يضعنا أمام السؤال: أهذه حياتي حقاً أم حياة شخص آخر لم نعرفه؟ كيف تتقاطع حياتنا مع حياة الآخرين الغرباء فنحبهم ونشفق عليهم ونحتويهم، لا لأنهم خارجنا بل لأننا ولأول مرة ننتبه أنهم داخلنا؟.

كيف يعادل يوم واحد من الحياة الواقعيّة الأبديّة؟ هل يكفينا يوم واحد للحياة التي مرَّت بجانبنا من دون أن ننتبه إليها، وحين ركبت القطار الأخير ولوّحت لنا بالوداع انتبهنا؟.

الروائية العراقية | شهد الراوي

الحياة التي لا تتحقق إلا في أحلام كيسلوفسكي

تكمن أهمية أعمال الروائي التشيكي ميلان كونديرا بنظري في تجاهله تطوّر المتن الحكائي لصالح معالجة مفهوم من المفاهيم الوجودية التي اعتاد تقليبها من عدِّة وجوه، ومن الصعب أن يفطن لها سواه، رافضاً مغازلة القرّاء على النحو الذي لا يتحوّل فيه النص إلى كومة قش سريعة الاحتراق. وهذا ما لجأ إليه المخرج السينمائي كيسلوفسكي في ما يُعدُّ بمثابة نقلة جذرية في عالم الفن السابع، في تأثير رؤيته الوجودية على المشهدية السينمائية والنص السردي.

في عام 1991م، انطلق هذا المخرج من بولندا نحو العالم عندما أطلق فِلْم “الحياة المزدوجة لفيرونيكا”، الذي عثرت عليه بمحض الصدفة في أحد أيام الإجازة.

أظن أن هذا الفلم لن يتكرَّر في تاريخ السينما. لسنوات طويلة شغلتني أسئلته عن معنى وجود روح واحدة في أكثر من جسد، تعودنا أن نشاهد أفلاماً تتحدث عن ثيمة الازدواجية بمعناها التعاكسي، أي أكثر من روح تقيم في جسد واحد، لكن ما نفذه كيسلوفسكي كان بالنسبة لي ضرباً من الخيال.

يحكي هذا الفلم قصة فتاتين: الأولى هي فيرونيكا البولندية والثانية فيرونيك الفرنسية، تشعر كل واحدة منهن بكيانهما وهو ينبض في مكان آخر. وفي مشاهد منفصلة وشاعرية، يعمد كيسلوفسكي إلى إلقاء ظلال صفراء تتدرج حتى الأخضر، وتمنح المشاهد إحساساً بالضبابية.

فيرونيك مغنية سوبرانو وفيرونكا تدرس الموسيقى. وبينما تغني الأولى مقطوعة يصدف أن تقرأ الأخرى المقطوعة نفسها. كلاهما رقيقتان، تظهران نوعاً من البراءة -وربما السذاجة -لم نجد فيها “ربما لهذا السبب” أي أثر للشر أو العدوانية سوى في مشهد واحد، تسقط فيه فيرونيكا على ركبتيها لتشاهد رجلاً مسناً يظهر لها سوءه في الطريق. وبتقديري، فإن هذا المشهد يرمي إلى البشاعة المستترة. وهي هنا حقيقة الموت الذي سيواجه فيرونيكا لاحقاً. فتتقاطع مصائر الروح الواحدة في ساحة عامة، تمثل الفوضى التي أعقبت سنوات سقوط الاتحاد السوڤيتي. تنظر إحداهما نحو الأخرى فجأة من خلف الزجاج، ثم تمضي حافلة فيرونيك إلى الأبد مخلفة وراءها كثيراً من الأسئلة. فهذا الفلم يغوص في عدِّة موضوعات في آن؛ الهوية، العوالم المتوازية، الحب، والفضول الإنساني.

أزعم أن كيسلوفسكي تعمد الانفلات عن الواقع حتى في نحت شخصياته التي تبدو وكأنها نصف بشرية. حرر إحداهما من الأخرى بموت فيرونيكا، لتشعر في تلك اللحظة قرينتها فيرونيك أن هناك حزناً ووحدة لم تألفها من قبل من دون أن تعرف السبب، تبكي بحرارة لا تنقطع ثم تقول: “هذه هي المرَّة الأولى التي أشعر بأنني وحيدة..وحيدة إلى الأبد”.

الشاعر السعودي | محمد التركي

فِلْم “سمكة كبيرة” وحياة من كلمات مصفوفة

الحياة مكوّنة من حكايات، هذا ما يؤمن به الأب، الذي لا يكف عن تكرار القصص نفسها مستمتعاً كل مرَّة بطريقة روايتها ومستولياً على اهتمام المتلقّين صغاراً وكباراً في كافة المناسبات.

وحده الابن يشعر بالملل، وربما الخجل، من روايات والده التي لم تتوقف حتى في يوم زواجه. كان يشعر أن والده يستحوذ على الاهتمام كاملاً، أنه يسرق الأنظار عنه بتلك الحكايات المبهرة ذات الأبطال النادرين والمدهشين.

الأب يصر على أن ابنه موجود في حكايته الأثيرة حين استطاع اصطياد السمكة الكبيرة، موجود لأنه وُلد في ذلك اليوم، بينما يعتقد الابن أنه مجرد شخص هامشي في سياق مغامراته.

إن الطفل الذي كبر وهو يعرف والده من خلال القصص الغرائبية التي يرويها، يشعر أنه لا يعرف والده جيداً، أنه لا يحظى بأب طبيعي، أب كآباء الآخرين، بينما يظل الأب متمسكاً بتلك القصص، لأن الحياة مكوّنة منها، الحياة مكوَّنة من تلك الكلمات المصفوفة بعناية لتنتج تلك الصور والحبكات والشخصيات.

فِلْم “سمكة كبيرة” (Big Fish) المستوحى من رواية الكاتب الأمريكي دانيال والاس، مثّل لي وجبة سينمائية يمكن العودة إليها. فللحكايات دور في تكوين ذاكرتنا، والحياة تبقى مجرد حكاية، الحياة ملتصقة بالفعل الماضي “كان”. وحين نرويها، نجد أننا نعيد ترتيبها كل مرَّة، ونعيد تذكرها بطريقة تلائم الصور التي تصلنا من بوابة الحنين.

الروائي السعودي | عزيز محمد

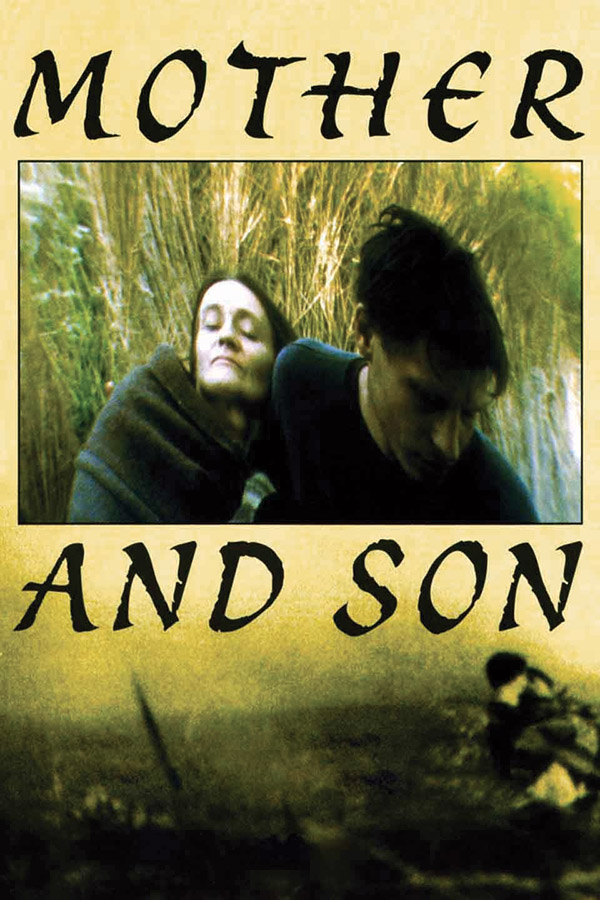

الرثاء في لحظة توهّجه الأخيرة

نادراً ما أعيد مشاهدة الأفلام، لكن فِلْم “أم وابن” (Mother and Son) هو بالنسبة لي مرجع لحالة شعورية كثيراً ما أحاول استعادتها حين أفقد البوصلة. يتناول الفلم اللحظات الأخيرة التي يقضيها رجل بجوار والدته المحتضرة. يخرجان لنزهة، يتصفحان صوراً من طفولتها، يعودان إلى منزلها في الريف، لا يحدث أكثر من هذا.

المخرج أليكساندر سوخوروف، آخر من تبقى حياً من شعراء السينما الروسية، يقدِّم درساً في كيفية صنع عمل ملحمي من لا شيء تقريباً، وبأقل قدر من الشخصيات والحوارات، ولكن باستغلال مثالي للإمكانات التعبيرية للسينما. كل لقطة هنا تشبه لوحة زيتية متحركة. فالأجسام المميّعة كما لو تم تصويرها بعدسة مبللة، والألوان الداكنة التي يشتد تعتيمها في زوايا الإطار، والإضاءة الشاحبة والظلال التي تتموج، وفوق هذا هناك الضباب الذي يضيفه سوخروف عادة ليضفي مزيداً من السيريالية على اليومي؛ كل هذا يظهر مدفوعاً بحركة كاميرا متمهلة، تبدو كما لو أنها تطفو عديمة الوزن. ثم هناك الأصوات المكثفة للطبيعة، حيث كل زفرةٍ تُسمع. تتوالف كل هذه التفاصيل ببراعة لتخرج الحدث من سياقه الواقعي، فيبدو كما لو أنه يجري في ذاكرة شخص يحلم بنهار قديم (يبدأ الفلم بلقطة للبطل وهو يهمس عند رأس أمه بحلم راوده الليلة السابقة).

ليست هذه مجرد جماليات تنتهي غايتها في ذاتها، بل ترتبط هنا بشكل جوهري بفكرة الرثاء، التيمة الأشد حضوراً في مشروع سوخوروف؛ ليس الرثاء بمعنى المديح الحار للشيء المنقضي، بل محاولة التقاطه في لحظة توهّجه الأخيرة: رثاء للذات، للعائلة، للطبيعة، وبطريقة ما رثاء للسينما الشعرية.

القاص الكويتي | فيصل الحبيني

فِلْم شاهدته مرَّة واحدة وربما كانت كافية

فِلْم “4 أشهر، 3 أسابيع، ويومان” لم أشاهده سوى مرَّة واحدة، رغم أن تكرار المشاهدة من الأمور التي أحرص على ممارستها. إلا أنها كانت مرةً كافية، وربما لا يفترض بها أن تكون أكثر من ذلك. كانت تجربة مريعة، ما زلت حتى هذه اللحظة، وبعد مرور أكثر من عشر سنوات، أرتعد لمجرد استرجاع بعض المشاهد أو الأصوات التي علقت معي، وستبقى كذلك زمناً طويلاً على ما يبدو.

الفلم قائم على عناصر متوترة تربك المُشاهد وتجعله حذراً طوال العرض، لا على المستوى المفاهيمي فحسب، بل على المستوى الحسي كذلك. فلا تزال، على سبيل المثال، رنة الهاتف تعيدني للظروف واللقطات من تلك الليلة التي دارت بها أحداث الفلم؛ نغمة صوتية بسيطة ولكنها أتت بالغة بكمّ الرعب الذي ترمز له. كما أن السرد البصري أتى مكملاً للنص باستخدام تقنيتي الكاميرا الثابتة والمشاهد الطويلة، التي كانت تمتد لأكثر من تسع دقائق أحياناً. خذ بلاغة اختيار مكان الكاميرا مثلاً، تلك البقعة التي من شأنها أن تلتقط البيئة والأصوات والإيماءات والأشياء وكل ما يقترحه الجو العام للمشهد.

في هذا الفلم، يشعر المشاهد فيها أحياناً بأنه متلصص كما في مشهد العشاء، أو متورط كما في مشهد الفندق. إنها “أستذة” في الإخراج. إنه بلا شك فلمي المفضَّل، حتى الآن، لهذا القرن.