تم نشر هذه المقالة بالشراكة مع AramcoWorld

كان سعيد جريويد في سنيّ مراهقته في أوائل السبعينات عندما استمع لأول مرة لموسيقى فرقة شُكّلت حديثا تحت اسم “ناس الغيوان”.

يقول جريويد الذي يشغل حاليًا منصب نائب الرئيس وعميد هيئة التدريس في كلية التدريب الدولي بفيرمونت، مُسترجعًا ذكرياته: “لقد ظهروا من العدم. كانوا ثورة حرفيًا، أتذكر جيدًا كيف كنّا ذات صباح جميل، ندندن جميعًا ونحن في الشوارع بكلمات أغاني هذه الفرقة التي سمعناها في الليلة السابقة على التلفزيون المغربي”. كانت كلمات الأغاني استحضارًا لصور بسيطة من الحياة اليومية، نوعًا من التأكيد على ما يعنيه أن تكون مغربيًا.

تكونت فرقة ناس الغيوان من خمسة من الموسيقيين الفلكلوريين الشباب الذين قدِموا من خلفيات عرقية وجغرافية مختلفة ويعزفون على آلات موسيقية متنوعة، مثل عود القُمبري، والطبول التقليدية، والبانجو. غنوا باللغات المحلية، ولا سيما الأمازيغية، لغة البربر المغاربة. ونسجوا قصصًا وأمثالًا في مؤلفاتهم الموسيقية مغايرة للأعمال الفنية الشائعة شبه الكلاسيكية التي يعرفها المغاربة جيدًا، مثل الموسيقى الأندلسية (موسيقى الآلة) والطرب العربي.

“رولينغ ستونز شمال أفريقيا”.

– مارتن سكورسيزي

شبَّه المخرج السينمائي الأمريكي مارتن سكورسيزي ونقاد الموسيقى الغربيون فرقة ناس الغيوان بفرقة “رولينغ ستونز” الإنجليزية حيث قالوا بأن ناس الغيوان هي “رولينغ ستونز شمال أفريقيا”. وهو وصف ملائم لأن ناس الغيوان جمعت جيلاً كاملاً من شعوب شمال أفريقيا في نقطة تحول نحو ثقافة البوب العالمية. بل أن ألحانهم كان لها ارتباط خاص بالمغاربة: فقد ساعدت على تأسيس هوية وطنية لمرحلة ما بعد الاستعمار، بعد استقلال البلاد عن فرنسا.

واستكمالًا للحديث عن الموسيقى، فإن معظم ما سمعه المغاربة جاء من الشرق، ولا سيما مصر، بأسلوبها الطربي المهيب، حيث يتقدّم الفرقة الموسيقية على المسرح مغنٍ رئيسي واحد مترنمًا بالأشعار الرومانسية. كما سمع الشباب المغربيون فرقة البيتلز، وجيمي هندريكس، وبالطبع، الرولينغ ستونز. لكن هذا الصوت المحلي الجديد، كان بوتقة انصهرت فيها الموسيقى الشعبية وموسيقى الترانس الإلكترونية والموسيقى التقليدية وغيرها، فكان له صدى أعمق.

أيقظت ناس الغيوان شعورًا بالفخر لم يكن معروفًا من قبل، وذلك من خلال الاعتماد على ألوان موسيقية كانت مهمشة في السابق، مثل “كناوة”، وهي موسيقى طقسية كانت تؤدى في احتفالات علاجية من قِبَل أحفاد الرقيق الذين جُلبوا من جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى قبل قرون عديدة.

يرى جريويد والعديد من الشبان المغاربة أن هذه الموسيقى تكشف عن هويتها ذاتيًا. “كنا جميعًا نتساءل إلى أي اللونين يجب أن ننتمي: الشرقي أم الغربي؟ وهل علينا إضفاء الطابع العصري على أعمالنا أم لا؟ وكيف نطورها ضمن الإطار الأيديولوجي للعالم العربي. وفجأة، ابتكرت هذه المجموعة لونًا من الشعر لا ينتمي لا إلى الشرق ولا إلى الغرب، شعرًا متأصلاً في ثقافة البلد وسياقه العام”.

ويقول جريويد إن ناس الغيوان قد نجحت في إنهاء هيمنة الطابع الإستعماري على الموسيقي المغربية.

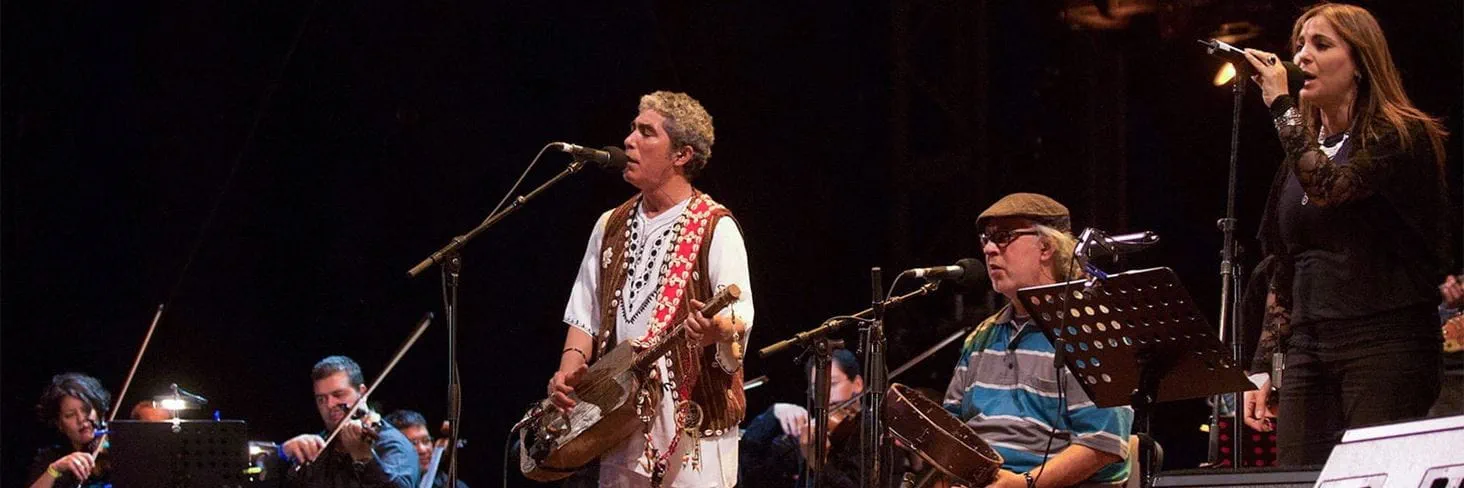

قَدِم أعضاء الفرقة من خلفيات ريفية وحضرية مختلفة والتقوا في الدار البيضاء حيث كانوا حينذاك أعضاءً في مجموعة مسرحية تجريبية. كان “عمر السيد”، الذي قاد المجموعة بعد وفاة مؤسسها الأصلي “بوجمعة أحكور” في حادث سير عام 1974، يتمتع بخبرة ودراية واسعة بالموسيقى الأمازيغية. وفي مرحلة مبكرة، انضم من الصويرة عبدالرحمن “باكو” إلى الفرقة ليعزف آلة الكمبري، فكان عزفه على هذه الآلة سببًا في إبراز موسيقى الترانس إلى الصدارة . وردَّدت الفرقة الأغنيات التي اعتادت أمهاتهم الريفيات غناءها، فكانت في بعض الأحيان أغانٍ فردية يؤديها مغنٍ واحد. اندمجت العناصر الأمازيغية والكناوية والصوفية والأندلسية مشكلِّةً نموذجًا صوتيًا لأمة ناشئة.

وتقول أستاذة الفنون الأدائية المتخصصة في علم الموسيقى العرقية في الجامعة الأمريكية، كندرا سالويس: “كان توجه ناس الغيوان تقدميًا يستشرف المستقبل، لكنهم مع ذلك لم يفقدوا احترامهم للماضي ولا حنينهم إليه”.

تاريخ متنوِّع

تقع المغرب اليوم عند مفترق طرق بين ثقافات وامبراطوريات، وفقًا للمكتب الوطني المغربي للسياحة كان الأمازيغ أول من سكنوها ثم ومن ثم استعمرها الفينيقيون والرومان.

أدخل العرب الإسلام إلى المنطقة في القرنين السابع والثامن، وكما ورد في الموسوعة البريطانية (بريتانيكا)، أصبحت المغرب نقطة انطلاق للتوغل العربي في أوروبا، نتج عنه إقامة دولة الأندلس التي استمرت لعدة قرون على أراضي شبه جزيرة إيبيريا في العصور الوسطى.

وبعد مرسوم الحمراء الصادر عن محاكم التفتيش الإسبانية في عام 1492، عاد المسلمون واليهود الأندلسيون إلى المغرب، حاملين معهم ثقافة هجينة أسهمت في زيادة التنوع السكاني الذي تكون من العرب والقبائل الأمازيغية والأفارقة المنحدرين من جنوب الصحراء الكبرى.

وبحسب الموقع الرسمي للمملكة المغربية فإن من أطلق عليها هذا الاسم هم رسامو الخرائط في القرن التاسع عشر، ثم أصبحت المغرب بعد ذلك محمية فرنسية منذ عام 1912 حتى عام 1956 وبعدها أصبح السلطان آنذاك محمد الخامس ملكًا على المغرب بعد استقلالها عن فرنسا. وفي حين أن كل من الرباط وفاس وطنجة ومكناس والصويرة مدن ذات تاريخ عريق وغني، فإن جذور مدينة الدار البيضاء تعود إلى القرن الثامن عشر فقط.

شهدت الدار البيضاء ازدهارًا سريعًا أثناء الحقبة الفرنسية، فوفد إليها سكانٌ جدد من أماكن أخرى، حاملين معهم تقاليد أجدادهم وثقافاتهم الريفية. وكان أعضاء فرقة ناس الغيوان من الجيل الأول أو الثاني الذي سكن الدار البيضاء والتي كانت تركيبتها السكانية مختلفة عن أي مدينة أخرى في المغرب.

تقول سالويس: “كل هذا كان جزءًا مما نشأ عليه سكان الدار البيضاء”، وتضيف: “حسب فهمي، على الرغم من الانفعال الجماهيري فرحًا بالاستقلال، فقد كان من غير المرجح أن يُعرّف أحد نفسه على أنه من سكان الدار البيضاء بل كان الأقرب احتمالًا أن يعرّف نفسه بقوله “أنا من هذه المجموعة من الناس، وأعيش في الدار البيضاء ليس إلا”.

يصف جريويد أزمة الهوية التي واجهها المغاربة بعد الاستقلال قائلًا: “كانت هناك التجربة الاستعمارية، والآن رحل المستعمر لكنك ستبقى تعاني من الأذى النفسي الذي خلّفه. المغربي ليس واثقًا من هويته… وهناك قرارات سياسية جادة للغاية اتُخذت على أساس التوجه الذي ينبغي اتباعه”.

ومن بين هذه القرارات القرار الذي نص عليه دستور عام 1962م بأن تكون اللغة العربية اللغة الرسمية للبلاد. ويضيف جريويد بأن 50% على الأقل من السكان في ذلك الوقت كانوا يتحدثون الأمازيغية، ولا يزالون حتى اليوم.

وجاءت ناس الغيوان لتمكن المغربيين من التصالح مع ثقافتهم وتراثهم. لقد تجاوزوا التجربة الاستعمارية، على حد قول جريويد، ليعلنوا: “هذا هو ما نحن عليه، وعلينا أن نفخر بما لدينا، وأن نستخدمه في خلق هويتنا”. أما بالنسبة للفرقة نفسها، فقد مزجت أشعارها وآلاتها الموسيقية ومظهرها ولغتها ولونها الموسيقي في أغنيات أذهلت المغربيين.

ويستشهد جريويد بأغنية “الصّينية” باعتبارها الأغنية التي رسخت مكانة الفرقة في الوعي الجمعي. حيث يقول بأن “الصّينية” هي التي تُستخدم عندنا لتقديم الشاي. ففي كل بيت مغربي توجد صينية… إذ هي تُعتبر أحد الطقوس. وهنالك صينية تقديم للاستعمال اليومي، وأخرى للضيافة. وهي تعبير مجازي كناية عن المجتمع، والتجمع، والتواجد معًا”.

ولكن لهذه الأغنية أيضًا طابع حزين. يقول جريويد: “إن الحزن قريب جدًا من الكآبة، ولكنه مختلف عنها. فحالة الحزن هذه ليست حالة من الحزن التقليدي الذي تتوق للخروج منه. بل هي حالة من الشجن يتوق إليها المرء ويرغب في عيشها لأنها أيضا لحظة من الاتصال والإبداع والإلهام”. ويقول إن بوجمعه، الذي غنى “الصينية” بآهات حزينة كسيرة، كان يُلقب بـ”صوت الحزن”.

أرشيف ثقافي

إن أغاني ناس الغيوان ليست سياسية بشكل صريح ولكن أسلوب الفرقة منحها الفرصة لتكون كذلك.

تقول سالويس: “لأن اللغة التي استخدموها كانت قديمة، واستراتيجياتهم البلاغية لم تكن تقليدية، تمكنوا من قول أشياء كانت تُفسَّر بشكل عام على أنها نقد للفساد، أو الرقابة، وأفلتوا بسبب ذلك من العقاب”.

ومن الأمثلة على ذلك أغنية: “الدبانة في البطانة”، التي تتحدث عن برغوث يعيش في فرو خروف. اعتبر الكثيرون هذه الأغنية بيانًا سياسيًا، متصورين أن البرغوث يرغب في الهروب من محبسه في فرو الخروف، ولكن في مقابلة مع أستاذ الأدب في جامعة براون إلياس مهنا، نفى عمر السيد هذه الفكرة. وقال: “هذا هو المكان الذي يفترض أن يعيش فيه البرغوث بشرط أن يكون الخروف على قيد الحياة، وليس ميتا. ما كنا نحاول قوله هو أن هذا الفرو الذي يعيش فيه البرغوث كان ذات يوم خروفًا. وما زال الفرو موجودًا، ولكن المخلوق الحي لا وجود له. وكذلك نحن المغاربة، كان جيلنا يعيش بداخل بقايا شيء لم يعد له وجود”.

وبالمثل، يحق للمستمعين استنباط تفسيراتهم الخاصة، حيث الغموض عنصر أساسي في الأغنية. ويشير جريويد إلى أنه منذ البداية، تبنى المسؤولون المغاربة موقفًا متناقضًا تجاه ناس الغيوان، فقد كانوا يضغطون أحيانًا على الفرقة لحذف بعض الأغاني من قائمة أغانيها، وفي الوقت نفسه، يروجون لموسيقاها على أجهزة الإذاعة والتلفزيون الرسمية. وكحال مطربي غرب أفريقيا، تمتع موسيقيو الفرقة بقدر من الحرية للتحدث بالحقيقة إلى السلطة، ولكن ضمن حدود معينة.

يطرح جريويد في عمله الحالي فكرة أن الموسيقى والثقافة تشكلان نوعًا من الأرشيف ومستودعًا للذاكرة الجمعية، ويعتبر بأن ناس الغيوان هي العنصر الأساسي المكوّن لهذا الأرشيف حيث يقول: ” إني أراهم كأرشيفٍ آخر للمغرب، يوثق ذاكرة البلاد في وقت كان من الصعب فيه كتابة تاريخها”.

أشعلت ناس الغيوان ما أطلق عليه جريويد “حركة”. وحذت حذوها العديد من الفرق الغنائية المغربية، مثل “جيل جلالة” و “تكادة” و “إزنزارن” و “لمشاهب”، كما ألهمت فرقة ناس الغيوان أتباعًا من مختلف أنحاء شمال أفريقيا، بما في ذلك رواد “موسيقى الراي” في الجزائر، وهي نوع موسيقي آخر ذو تأثير كبير. لا يزال أعضاء ناس الغيوان الحاليون يعيشون في الدار البيضاء، ولا يزالون يقدمون أغانيهم محليًا ودوليًا.

تقول سالويس إن أغاني ناس الغيوان لا تزال تُغنى في الأعراس المغربية، وتحظى بإعجاب الصغار والكبار على حد سواء. ووصف عمر السيد جيل اليوم من فناني موسيقى “الهيب هوب” الطموحين بأنهم “أطفالنا”. قليلة هي الفرق الغنائية في العالم التي يمكن أن تحظى بمثل هذا الإرث.

بانينغ إير هو المنتج الرئيسي لبرنامج “أفروبوب وورلدوايد” الذي تبثه شبكة الإذاعة العامة العالمية وقد فاز بجائزة Peabody أقدم جائزة رئيسة في مجال الوسائط الإلكترونية بالولايات المتحدة. كما أنه مؤلف للعديد من الكتب حول الموسيقى والتاريخ الأفريقيَّيْن.

اترك تعليقاً