لماذا تبدو حياتنا الفكرية والأدبية والفنية سلسلة من الانقطاعات، حيث يموت القديم إمَّا إهمالًا، أو بسبب حرب الجديد عليه الذي يحرص على نفض يديه من صلة النسب بالماضي، فيجعلنا نبدأ من جديد حقبة بعد أخرى، ويحرمنا من التراكم المعرفي الضروري للحفاظ على هوية تتقدم دون أن تفقد جذورها.

ربَّما تعود الانقطاعات في جزء منها إلى ضعف المؤسسات الثقافية وعدم استمرارها، وربَّما تعود كذلك إلى علاقتنا العصبية بتاريخنا الثقافي. وبعبارة أخرى علاقتنا بالتراث، الذي يقدسه البعض، ويرفضه البعض الآخر رفضًا تامًا.

تطرح “القافلة” علاقتنا بماضينا الثقافي باعتبارها البداية الصحيحة للتطلع إلى المستقبل. فهل نستفيد من تراثنا مثلما يستفيد الآخرون من تراثهم؟ وهل هناك ما نستطيع فعله الآن من أجل تعظيم استفادتنا من عطاء الآباء والأجداد؟

في تناول هذه القضية، يبدأ فريق القافلة باستعراض بعض أوجه الواقع القائم في التعامل مع ماضينا الثقافي، تمهيدًا لثلاث مشاركات من ثلاثة كتَّاب عرب. الأولى هي من الناقد المغربي كمال عبداللطيف الذي يتناول جانبًا من هذه القضية تحت عنوان “سؤال التراث في الراهن العربي”، والثانية من الكاتب والمترجم السوري الفرنسي بدر الدين عرودكي تركِّز على شكل التعامل مع التراث في ثقافتين محددتين هما الفرنسية واليابانية للمقارنة والاستفادة، قبل أن يختم الكاتب السعودي عدي الحربش بالتحذير من المزالق التي يمكن أن تسقط فيها محاولات تصحيح الواقع الحالي، واقتراح عدد من الحلول العملية والتطبيقية.

نشأت الفلسفة العربية في القرون الإسلامية الأولى، وتحديدًا في عصر المأمون، وبرز فلاسفة عرب مثل الكندي والفارابي وابن رشد، بفضل ترجمة الفلسفة اليونانية، وتناولت قضايا الفلسفة الكلاسيكية في الميتافيزيقا والأخلاق والمعرفة. وعلى الرغم من أن أوروبا كانت قد حرمت تلك الفلسفة في قرونها الوسطى، فإنها عادت إلى تاريخها وقرأت فلاسفتها بفضل الترجمة العربية التي حفظت للأوروبيين هذا التراث. وقد ولد في الغرب كثير من التيارات الفلسفية عبر القرون وظلت كلها في حوار دائم مع جذورها اليونانية، بينما لم يتواصل الإنتاج الفلسفي العربي بالقدر الذي يؤسس تيارًا أو حركة تغنينا عن الانتساب إلى التيارات الفلسفية الغربية، فضلًا عن أن تستفيد منها الأمم الأخرى.

عرفنا مفكرين وأساتذة فلسفة أفرادًا لا يخلقون ربيعًا. ولم نزل نعاني ندرة التأليف الفلسفي والفكري. في المقابل، كان لدينا دائمًا الأدب. لدينا الشعر، وهو فن العربية الأول، ولدينا السرد منذ القرن التاسع عشر إلى اليوم. ومع ذلك، نعاني الانقطاعات بين القديم والجديد، أو السابق واللاحق، وهذا الأمر سنجده في مجال الموسيقى والغناء بالقدر نفسه.

وخلافًا لنزعة التقديس لتراث الفكر الديني، يبدو التراث الأدبي مهملًا منسيًّا في أحسن الأحوال، ومحتقرًا في أسوأها. إذ يبدأ كثير من دعاة التجديد دعواتهم بالحرب على القديم باعتباره عقبة يجب إزاحتها. والطريف أن بعض الذين يقفون في معسكر ينتهون إلى معسكر آخر. وعلى سبيل المثال، كان عباس محمود العقاد ضمن فريق المجددين في معركة الحداثة والتقليد الشعري في بدايات القرن العشرين، لكنه صار محافظًا في مواجهة تجديد أحمد عبدالمعطي حجازي وشعراء التفعيلة، وبعد ذلك سيصبح حجازي نفسه العقبة أمام شعراء قصيدة النثر.

في السرد تبدو الروابط بين القديم والجديد أفضل حالًا من الشعر، وإن لم يخلُ الأمر من تمرد في بعض الأحيان، كان أبرزها صيحة جيل الستينيات في مصر “نحن جيل بلا أساتذة”.

ليست كل ادعاءات القطيعة المعلنة حقيقية، ومن حيث المنطق لا يمكن لمبدع أو لحركة إبداعية أن تنفصل تمامًا عن تراثها وكل تقاليدها. لكن هناك عاملًا آخر يتمثَّل في ضعف مؤسسات الثقافة وتقاليد النشر التي ترعى ما يستحق الرعاية من الإبداع السابق وتحافظ على وجوده، حتى إننا لا يمكن أن نعثر بسهولة على أعمال أدباء رحلوا منذ عقد أو عقدين من الزمان. وهذه ليست خسارة لهذا الكاتب أو ذاك، بل خسارة لنا بوصفنا أمةً ولثقافتنا التي تبدو أقل من غيرها، حتى إننا لم نستطع الحفاظ على أعلامنا الكبار، في حين حافظ الغرب على أعلامه الذين تأثروا بهم.

وتكفي المقارنة الصارخة بين تعاملنا مع أبي العلاء المعري أو ابن عربي، وتعامل الإيطاليين والغرب كله مع دانتي أليغيري في إيطاليا وسائر الثقافات الغربية، على الرغم من أن تحفته “الكوميديا الإلهية” قد تكون ابنة لصورة الجحيم كما جاءت في “رسالة الغفران” للمعري وفي “الفتوحات المكية” لابن عربي.

1 سؤال التراث

في الراهن العربي

كمال عبداللطيف

تكشف صور علاقتنا بالتراث في أدبيات النهضة العربية، كثيرًا من صور الخلط بين المقدَّس والدنيوي، وهذه مسألة عامة، ولا تخص مجتمعًا دون آخر. وكان الأمر يستدعي حصول نوع من الوعي بها والسعي لتجاوزها، بإقامة التمييز المطلوب بين المقدَّس والدنيوي، بين الدين والأخلاق والفقه والكلام والتصوف، وعلم العمران، والتاريخ، والفنون.

المقدَّس وأسئلة التاريخ

حصلت درجة قصوى من درجات طغيان المقدَّس في مجتمعنا وتاريخنا، كما حصلت عملية تلوين مختلف مظاهر الإنتاج بألوان ومفردات وإيحاءات المقدَّس، بحكاياته وحِكَمِه. ولم نتمكن في أدبيات النهضة العربية ومشاريعها في الإصلاح، من رسم الحدود المطلوبة بيننا وبين تراثنا.

لم ننجح في رسم حدود تبرز مستويات الاجتهاد في تَعَقُّل المقدَّس، وتَعَقُّل علاقته بأسئلة التاريخ، فساد كثير من الخلط بين نصوص المقدَّس وآليات الاجتهاد كما تبلورت في المعارف والفنون في ثقافتنا طوال تاريخنا، وهو ما ترتب عنه كثير من الخلط في النظر إلى قارة التراث التي خلَّفها آباؤنا، وهي قارة تعدُّ محصلة لتقاطع ثقافات ونزوعات فكرية ذات مصادر مختلفة ومتنوعة.

إن المثاقفات الصانعة لجوانب عديدة من معطيات فكرنا الإسلامي، في الفلسفة والسياسة وحكمة الحياة، والصانعة أيضًا لمختلف الآداب وفنون القول في حياتنا، تعكس الأوجُه الناظمة لحكمة وجمال وقوة مصنفات عديدة في تراثنا. غير أننا لم نتمكن من إنصاف أنفسنا وإنصاف تراثنا. فعندما وضعنا في القرن الماضي، التراث في مواجهة الحداثة وفي مواجهة الغرب، لم نكن نعرف ماذا نقول، بحكم أن مفهومي الحداثة والغرب يحيلان إلى معطيات لا علاقة لها بمفردة التراث. واختصرنا المعارك الكبرى في حاضرنا بمفردات وأزواج من المفاهيم، ليس هناك اتفاق على الدلالات التي تحملها.

إضافة إلى ذلك، وُظِّفت مفردة التراث في معارك الصراع بيننا وبين الآخرين، حيث ماثلنا التراث بالهوية، وعادلنا الموروث التراثي برمَّته بالإسلام وحده، فأصبحنا أمام معادلات جديدة في معارك الحاضر، من قبيل الإسلام والغرب، والتراث والحداثة. وفي السياق نفسه، وضعنا تراثنا بوصفه عنوانًا مطلقًا لهوية تاريخية نفترض أنها في طور إعادة البناء المتواصل.

في مواجهة النظرة المحافظة للتراث

شكَّل تراثنا الإسلامي المرجعية القاعدية في الخطاب العربي المعاصر. ومنذ تبلور المشروع الإصلاحي النهضوي، في القرن الماضي في مصر والشام أولًا، ثمَّ في بقية الأقطار العربية بعد ذلك، ظل الهاجس التراثي يُحدِّد الملمح البارز في خطابات الإصلاح، سواء عن طريق استعادة عناصر من المرجعية التراثية ومحاولة صياغتها في ضوء أسئلة النهضة، أو عن طريق رفض التراث والنظر إليه بوصفه عائقًا من عوائق استيعاب الحداثة الوافدة، بفعل عمليات التلاقح الحضاري التي نشأت عن زمن الاستعمار.

لم يحضر التراث، في أدبيات الإصلاح، في صورة المخزون الفكري المتبلور في تاريخ الحضارة الإسلامية، بل اتخذ حضوره طابعًا رمزيًا بالدرجة الأولى، قام على حاجة نفسية تاريخية؛ إذ شكَّل الملجأ الروحي لذات مهدَّدة في وجودها وكيانها، بفعل الآثار الناجمة عن الغزو الاستعماري. كما شكَّل وسيلة التواصل، مع تاريخ التطور الذاتي المتواصل، على الرغم من عوامل الانقطاع والقطيعة التي كانت تحدث بصورة موضوعية في سياق هذا التاريخ. وقد سمحت المعطيات المذكورة آنفًا، بتحويل التراث إلى نموذج تاريخي مغلق، ومثال قابل للنَّسخ والاستعادة، وحُوِّل الماضي إلى صورة تُجسِّد الطوبى المطلوب تحقيقها، لتجاوز الانحطاط السائد.

لا سبيل لتجاوز التصورات المهيمنة في الثقافة العربية عن التراث، إلا بتجاوز الدلالة الصنمية والتمجيدية له.

أنجز سؤال الموقف من التراث في فكرنا المعاصر خيارات متعددة، أبرزها الموقف السلفي والموقف التغريبي، ولم نتمكن حتى يومنا هذا، من تركيب موقف مماثل لنمط حياتنا، الذي نجمع فيه بين خيوط ترتبط ببعض جذورنا، وأخرى نواصل نسجها في عالم ننتمي إليه، ويعدُّ اليوم جزءًا من صيرورتنا التاريخية. عالم يؤطر اليوم عملية إنتاجنا لتراثنا الجديد، الذي نتصوَّر أنه يشكِّل استمرارًا متقدمًا لآليات قدراتنا الصانعة لكثير من أوجه الإبداع والتقدُّم في حياتنا.

ضرورة قراءة جديدة لتراثنا

تحوَّلت النظرة المحافظة إلى التراث في العقود الأخيرة إلى ظاهرة مخيفة. أصبحنا نعاين في ثقافتنا عمليات اكتساح تراثية شاملة، أعادتنا إلى لغة عتيقة في الثقافة والسياسة والمجتمع، لغة كُنَّا نعتقد أن الزمن عفا عنها، فإذا هي تعود مجدَّدًا، لترسم للمنتوج الرَّمزي لذاتنا التاريخية صورًا لا علاقة لها بما جرى ويجري في التاريخ من تحوّلات. فقد أصبح المخزون التراثي يوظّف بصورة تبعث على الخوف في معاركنا الحالية، سواء داخل مجتمعاتنا أو خارجها. فقد انتعشت في السنوات الأخيرة محاولات استخدامه في معاركنا السياسية، وداخل أغلب الساحات العربية، على الرغم من مظاهر الهُدنة الحاصلة هنا وهناك. ونحن نعتقد أن العمل اليوم، في هذه الجبهة تحديدًا، يتطلب من بين ما يتطلبه إنجاز قراءات جديدة لتراثنا ولذاتنا التاريخية المتحوِّلة بفعل متغيِّرات الزمان.استفحل الأمر، وأصبح بمنزلة سيل جارف.

ولعلَّ السبب في ذلك، يعود إلى أننا تركنا المكوِّن التراثي جانبًا، فاحتكرته جبهة القراءة المحافظة. وبناء عليه، نتطلّع إلى ضرورة إطلاق مشاريع في النظر والبحث، قادرة على إنجاز فهم يستجيب لأسئلة عصرنا، ومقتضيات تجاوبنا الإيجابي مع ما يجري في العالم من حولنا. ينبغي أن يكون منطلق المواجهة في المعركة التي نحن بصددها إصلاح ذواتنا التاريخية، تصحيح صورة الذات عن ذاتها، وذلك بالعمل من أجل مزيد من التصالح مع قيم العالم الذي ننتمي إليه، لنتمكن من المشاركة والمساهمة في إبداع التاريخ المعاصر، بالاشتراك مع كلّ مَن تعنيهم صناعة هذا التاريخ.

قراءة النقد وقراءة المتعة

لا سبيل لتجاوز التصورات المهيمنة في الثقافة العربية عن التراث، إلا بتجاوز الدلالة الصنمية والممجدة له. فالتراث عبارة عن تاريخ من تفاعل البشر مع الطبيعة ومع مجتمعاتهم وتاريخهم. إنه سلسلة من الأفعال المادية والرمزية الصانعة لأطوار حياتهم. أمَّا المقدَّس، فإنه يتمتع داخل شبكة التراث بمواصفات خاصة، يرتبط ببعض أوجه إنتاجهم ويمنحها سمات محددة، من دون أن يعوضها أو يعادلها كلية، كما يتمتع بالمحاذاة والتعالي. والذين يقومون اليوم بتوظيفه في معارك الحاضر، يُسهمون في كثير من الخلط بين المنتوج الرمزي التاريخي وبين بعض قيم المقدَّس، وهذه المسألة تحديدًا، تُدرج في باب التأويل والتأويلات المتعددة لبعض مبادئ المقدَّس وأسسه في التاريخ، وفي المجتمع والثقافة.

على ضوء ما سبق، لا بدَّ من القول إن التراث الإسلامي حَمَّال أوجه لا حصر لها. وهو خزَّان قابل لأكثر من صيغة من صيغ الاستثمار الخلاَّق والمبدع في الحاضر والمستقبل. إلا أن ما نعاينه اليوم في الحاضر العربي، هو استمرار تعميم فَهْم نصِّيّ مغلق للظواهر التراثية، فَهْم يواصل حضورَه وهيمنته على العقول والضمائر في مجتمعنا، ويدفعنا ربَّما أكثر من أي وقت مضى إلى مواجهة النظرة المحافظة للتراث.

وقد برزت في السنوات الأخيرة، وبالضبط في منتصف عقد الثمانينيات، محاولات جديدة في التعامل مع الظاهرة التراثية، وهي محاولات تتميز بوعيها المركَّب بأبعادها، وباشرت عمليات مراجعة جديدة للقارة التراثية، انطلاقًا من مشروع نقدي يتوخّى صياغة حدود معرفية وتاريخية لمختلف تجلياته، في علاقتها بالزمان، وفي علاقتها أيضًا بمكوّناته البنيوية العميقة.

ويقترب من مشاريع النقد هذه، جهد آخر يبحث في التراث عن جاذبية الماضي، وعبق روح الأجداد، وجذور التاريخ وهي تتآكل. يتعلق الأمر بمحاولات إعادة بناء المتخيل التراثي، والمنتوج التراثي عمومًا، بأدوات مدارس النقد الجديد، المُبَلْوِرَة لوسائل تتيح إمكانية قراءات تخوض في طقوس نسج العبارات والمعاني، كما حفظتها متون عصورنا الوسطى، خارج أسئلة التاريخ والزمان. ونحن نطلق على هذا النوع من التعامل مع التراث “قراءة المتعة”، حيث تقوم الكفاءة التخيّلية المعاصرة بإعادة بناء المتخيل القديم، في إطار لعبة كشف المخبوء، وإزاحة الغطاء عنه.

فهل تسعفنا هذه القراءات الجديدة، قراءة النقد وقراءة المتعة، في حَسْم إشكال علاقتنا بالتراث؟ وهل نتمكن بواسطتها من تحقيق الوعي التاريخي بالمفارقات الناشئة عن علاقة الوعي بالتاريخ، والماضي بالحاضر في فكرنا المعاصر؟

2 هكذا يعاملون تراثهم

شرقًا وغربًا

بدر الدين عرودكي

لا بدَّ من الاعتراف بأن الاهتمام بالتراث لم يكن واحدًا من تقاليدنا الثقافية على مدى أزمان طويلة. ولم يبدأ هذا الاهتمام في الظهور لدى مثقفي مجتمعاتنا العربية إلا مع المبتعثين إلى فرنسا، أو إنجلترا خصوصًا، وعودتهم إلى بلدانهم. أمَّا فيما وراء دائرة المثقفين، فالوضع لا يزال كما يبدو بعيد المنال إلا فيما ندر. ويمكن لعرض وضع التراث في كلٍّ من فرنسا واليابان، على سبيل المثال، أن يُبيِّن الموقع الذي يحتله التراث الفكري والأدبي على الصعيدين الاجتماعي والتربوي، وقد آثرنا أن اختيار هاتين الدولتين مثالين للاهتمام بالتراث من حولنا شرقًا وغربًا، وهو اهتمام بعيد عن التقديس، لكنه يضع التراث في الراهن.

لم يبدأ تراث أوروبا مع عصر النهضة في القرن الرابع عشر، بل يمتد إلى ما قبل ذلك بكثير، إلى القرن الثامن قبل الميلاد، ما دامت الثقافة اليونانية في مختلف أوجهها تُعدُّ الأساس الذي نشأت عليه الحضارة الأوروبية، وكان ذلك بفضل العرب الذين ترجموا عددًا كبيرًا من المؤلفات اليونانية القديمة، وحفظوا هذا التراث الذي أهملته أوروبا نفسها طوال العصر الوسيط.

أي كتب تطبع فرنسا مثلًا؟

هذا التراث المتراكم في مجالات الفكر والفلسفة والأدب والدراما يبدو شديد الحضور على صُعُدٍ مختلفة في فرنسا، ومن أبرز ما يعبِّر عن هذا الحضور: الكتاب.

فمن أشهر سلاسل الكتب في العالم، تلك التي تصدر منذ عام 1931م تحت اسم “لابلياد” أو سلسلة النجوم، التي أسسها جاك شيفرين فرنسي من أصل أذربيجاني، ثم سارع غاستون غاليمار، مؤسس منشورات غاليمار إلى شرائها واعتمادها سلسلة تستمر على النحو الذي أراده مؤسسها؛ أي تنشر الأعمال الكاملة لكبار الروائيين والشعراء لا الفرنسيين أو الأوروبيين فحسب، بل كبار الأدباء في العالم أجمع.

ولا تقتصر سلسلة “لا بلياد” على أدباء زمن محدد، بل تشمل كل الأزمنة، بدءًا من القرن الثامن قبل الميلاد وصولًا إلى يومنا هذا. وقد وصلت هذه المكتبة المميزة إلى تغطية كل الإبداعات الفكرية والأدبية العالمية الكبرى، قديمها وحديثها، في طبعات محققة علميًا، بلغ عدد مجلداتها حتى بداية شهر مارس 2022م (867 مجلدًا)، يمكن لأي قارئ ناطق بالفرنسية في العالم أن يحصل عليها.

لا مثيل لمشروع “مكتبة النجوم” هذه في أية لغة أخرى في العالم، وهو المشروع الذي سيحتفل أبناء غاستون غاليمار وأحفاده قريبًا بمرور مائة عام على تأسيسه. ومما يمكن أن يثير إعجاب القارئ العربي خصوصًا، أن يعلم أن من يمول هذا المشروع هي دار نشر غاليمار نفسها، من دون أي مساعدة من مؤسسات الدولة أو أي جهة راعية.

وفي التربية والتعليم

ويجد التراث الفكري والأدبي الفرنسي طريقه إلى الأجيال الجديدة عن طريق التربية والتعليم. تمارس الدولة دورها كاملًا، سواءً عن طريق المقررات الدراسية التي تقدّم عروضًا لمختلف المذاهب الفلسفية والفكرية التي عرفتها فرنسا منذ عصر النهضة حتى اليوم، وتشجع في الوقت نفسه على قراءة، بل ومشاهدة المسرحيات الكلاسيكية كلَّما سنحت الفرصة، بحيث لا تفوت الجيل الجديد على الدوام فرصة معرفة تراث الماضي الفني في قراءة معاصرة تجعله أقرب وأكثر حميمية مما لو قرأه نصًّا عاريًا، خاليًا من أية إشارة تساعد القارئ الشاب على فهم أبعاد العمل الفني وخصائصه.

وتستمر الجامعات الفرنسية في دراسة وتدريس كتّابها ومفكريها، القدماء منهم والحديثين، ممن أدوا دورًا في مجتمعاتهم أو تركوا آثارًا جديرة بالاستعادة والدراسة. ولدى طلبة الدراسات العليا قائمة بلا نهاية للموضوعات التي يمكنهم تناولها عند هذا المفكر أو ذاك الروائي. وسيكون بوسع كلٍّ منهم أن يعيش إبداعه فيما وراء الكتب، في المتاحف، أو في المهرجانات التي تُنظم حول مئوية كاتب ما، أو استعادة إبداعه في ذكرى رحيله. بل لا يزال بيت الشاعر والروائي فيكتور هوغو قائمًا يستقبل زواره بعد أن تحول إلى متحف يخلّد ذكراه، وبيت شاعر صار مطعمًا يحمل اسمه، ويقص عليك صاحبه كيف حقَّق حلمه في أن يطعم الناس في هذا البيت الذي عاش فيه شاعره المفضل: فيرلين.

يقودنا هذا إلى تناول ظاهرة في الاحتفال بالتراث قلَّ نظيرها في البلدان الأخرى. وآخر مثال على مثل هذه الظاهرة في فرنسا كانت مئوية مارسيل بروست في عام 2022م.

فقد تقرَّر في البداية أن يدوم برنامج الاحتفال الرسمي عشرة أيام، صدر خلالها ما لا يقل عن مائة كتاب، وأقيمت ثلاثة معارض، كما عُقد عدد كبير من المؤتمرات واللقاءات الأدبية في قاعات غصت بجمهور متحمس لكتابات بروست. غير أن الاحتفال امتد إلى عام بشكل عفوي ومن دون تخطيط مسبق، حتى إن “جمعية أصدقاء بروست” أعلنت أنها تلقت خلال عام 2022م أكثر من 162 دعوة إلى حضور فعاليات تتناول مارسيل بروست! لم يكن ذلك في باريس وحدَها، بل في مختلف مدن فرنسا. وهكذا، كان هناك حدث “بروستي” كلّ يومين تقريبًا، وعلى مدار العام.

في اليابان..

صراع على رؤى وليس بين أجيال

على الطرف الشرقي من عالمنا، تقدم اليابان نموذجًا آخر من التعامل مع تراثها الأدبي وتراثها المادي، الذي يمتد إلى خمسة عشر قرنًا من الكتابة. كانت أول رواية عرفتها اليابان هي رواية “سردية غنجي” التي كتبتها موراساكي شيكيبو، وهي امرأة كانت وصيفة في البلاط خلال القرن الحادي عشر.

تعدُّ هذه الرواية كنزًا من التراث الأدبي الياباني، بل العالمي أيضًا. فقد عكف في زمنها عدد من الفنانين على رسم مشاهدها العديدة. إلا أنها لم تُترجم إلا بعد ألف عام من كتابتها إلى اللغات الأخرى، فصارت بعد ذلك محور دراسات عديدة جعلت منها أيقونة أدبية نادرة ليس في اليابان فحسب، بل في الأدب العالمي.

تُقدِّم اليابان نموذجًا فريدًا من التعامل مع تراثها الأدبي، حيث تتصارع الرؤى وليس الأجيال.

لكن الأدب الياباني لم يظهر على السطح إلا بعد أن تحرَّر على كل الصُّعُد من الثقافة الكونفوشيوسية الصينية، وذلك على عهد الإمبراطور “ميجي” الذي بدأ عام 1868م. بذلك دخلت اليابان العصر الحديث اقتصاديًا وسياسيًا وثقافيًا.

عُدَّ هذا التحرر ثورة بالمعنى الحقيقي للكلمة. ويبدو أن معظم الأدب الذي سبق إنتاجه قبل هذا التحرر، والذي كان يُكتب بالصينية كما لو أنه اختفى من الذاكرة اليابانية واحتل مكانه أدب جديد، قد استفاد كثيرًا في بداياته من تيار الحركة الطبيعية الفرنسية. إذ عكف كتَّابه على قراءة غوستاف فلوبير، والأخوين غونكور وإميل زولا، وغي دي موباسان. وبذلك انتهت الحركة الكونفوشوسية الصينية في اليابان بقيادة كاتاي تاياما، وشوسي توكودا، وتوبواكونيكيدا، وهاكوتشو ماساموني.

لم يعد التراث في الحالة اليابانية يمثل عقبة كأداء في وجه التطور والحداثة. إذ يبدو التراث الأدبي الياباني بهذا المعنى حديثًا لا يتجاوز عمره قرنًا ونيفًا. ومن ثَمَّ، سيكون الجدل بين مدارس ورؤى في الإبداع الأدبي لا صراعًا بين أجيال تتفاوت نظراتها باختلاف الأزمنة.

3 هل تسعى الوردة

إلى التطابق مع جذرها؟

عدي الحربش

أنت يا من تشبهني حذارِ أن أشبهك!

تخيّل نبتةً في بستان، تهبُّ عليها النسائم والأهواء، تحدّثها عن الأودية التي حولها، والجبال المحيطة بها، حتى توشك أن تستلبها أو تقتلعها من مكانها، لولا أنها تركن إلى جذر متين، ينفذ عميقًا في أغوار التربة، وهكذا، مهما حاولت الرياح اقتلاعها تظل عصيّةً لا تغيّر نسغَها.

ثمّ إنَّ النبتة نفسها، وقد عرفت للجذور حسن صنيعها، وقعت في غرام الجذور مع مرور الأيام، وصارت لا تهجس إلا بها، ولا تتحدَّث إلا عنها، بل شرعت تحاول كبح عودها الرشيق وتطويع أغصانها النافرة كي تماثل في مظهرها الخارجي تلك الجذور الهدباء النائمة في رطوبة وظلام التربة. وهكذا، وكما هو متوقع، صارت أقبح نباتات البستان، ثم لم تلبث حتى ذبلت وماتت.

كلَّما تحدَّثنا عن أهمية التراث، وكيف يجدر بنا أن نتعاطى معه، استخدمنا هذه الأمثولة عن النبتة وجذرها. لا أحد يشكك في أهمية التراث وحاجتنا إليه كي نصنع هُويّةً وطنيةً قويةً وفارقةً، إنه ذلك الشيء الذي كلَّما قُطعت النبتة استطاع أن يبعثها ثانية، لكنَّ قليلين يدركون خطر أن يستلبنا التراث ويسرق خيارات حياتنا الحديثة.

نعم، نحتاج إلى أن نضرب بجذورنا عميقًا في تراب تراثنا وتاريخنا وأرضنا، لكنَّ رأسنا الصاعد في الهواء يجب أن يطمح ببصره إلى أقصى الأراضي، وأن يتلفَّت في كل اتجاه، وأن يُسائل النحل والنسائم والفراشات عن ذلك الذي لا تطؤه قدم وبالكاد يقاربه خيال. يجب أن نحب تراثنا وندرسه ونستمدّ منه الغذاء والماء والدرس، لكن حذارِ أن نتشبَّه بأولئك الذين قضوا وبادوا وعانوا ظروفًا غير ظروفنا، مع أنهم أكثر الأمم التي اندثرت شبهًا بنا.

أهمية التراث في صنع الهُوية

ليس الانكباب على التراث حكرًا على حقبة بين الحقب أو أمة من الأمم، إنما هي ظاهرة عالمية تتكرر كلَّما حاولت جماعة من الناس أن تصنع كيانًا أو تبني دولة، ومن ثَمَّ، تصنع هُوية مشتركة تستمدها من لغتها وتاريخها وأناشيدها وأشعارها وتراثها الشفوي والكتابي، ولنا في التاريخ شواهد على ذلك.

هناك دراسة قيّمة للدكتور نجيب البهبيتي، رحمه الله، بعنوان “المعلّقات سيرة وتاريخًا”، يرى فيها أن القصائد الجاهليات السبع الطوال، أو ما عُرِف بالمعلّقات فيما بعد، كانت ثمرة فكرة سياسية نفّذها حمّاد الراوية وموظفو البلاط بتكليف من الخلفاء الأمويين لحفظ الهُوية العربية لدولتهم. ومثل ذلك يُقال عن كتاب “الحماسة” لأبي تمَّام، فبعد أن عاد خائبًا من رحلته الخراسانية، وبعد أن ذاق من أخلاق الأمراء الأعاجم ورجال بلاطهم ما ملأه مرارةً وخيبةً، اعتكف في مكتبة بني سلمة في همدان، وقد حصره الثلج، كي يصنع منتخبًا من أشعار العرب القدماء سمَّاه “الحماسة”، وكان جديرًا أن يُدعى: أخلاق الفارس العربي. وقد كتب الله لهذا المجموع من شيوع الذكر والأثر الباقي لا يزال تأثيره إلى الآن ملموسًا في صنع الهُوية العربية. مثل ذلك يمكن أن يُقال عن شاعر النهضة الإيطالية فرانشيسكو بتراركا، فعندما عثر في أعماق كاتدرائية فيرونا على الكتب الستة عشر المتضمّنة مراسلات الفيلسوف شيشرون، كاد يطير بها فرحًا، وكتب رسالة جذلى تخاطب سلفه الروماني على الرغم من بعد الشقّة بين زمنهما. لكنَّ هذا الاكتشاف الذي ربط الماضي الروماني بالحاضر الأوروبي، كان من الأهمية بحيث عدَّه مؤرخو الأفكار تدشينًا حقيقيًا لما سيعُرف لاحقًا بعصر النهضة.

وها نحن ذا في عصرنا الحاضر، نشهد حركة دائبة من أجل بلورة هُوية وطنية تجمع بين الأصالة والمعاصرة، بين الجذر المتأصل في أعماق التربة والغصن المتطلّع في آفاق الجهات. دشّن ذلك فورةً من برامج البودكاست السمعية والمرئية التي تحاول إحياء الأدب القديم وتحبيب الناشئة بشعرهم وتراثهم. وعلى الرغم مما كُتب لكثير من هذه البرامج من نجاح وذيوع، فإنها وقعت في بعض المزالق التي يحسن أن ننبّه إليها وأن نتحاماها عند مقاربتنا للتراث.

مزالق التعامل مع التراث

أول هذه المزالق، وأخطرها، تصديق الأخبار التي تأتي مصاحبة للأشعار القديمة، شارحةً لها، أو ذاكرةً مناسبتها، دون إمعان نظر أو فحص، على الرغم من هلهلة كثير من تلك المرويات، ومخالفته للمأثور من طبائع الناس والعمران في تلك الحقبة وكل حقبة. صحيح أن أكثر تلك الأخبار سِيقت للمسامرة والاستئناس، وهي على صنعها تملك بنية حكائية جذّابة ومغوية تجعل التخلّي عنها أمرًا صعبًا، لكنَّ روايتها بوصفها حقائق تاريخية، وتناقلها من دون فحص وإعمال نظر، يورث كسلًا عقليًا، ويتمخّض عن نتائج ضارة. وهكذا، بدل أن تُبنَى هُويات أصيلة صلبة لا تقتلعها النسائم ولا تحرِّكها الأهواء، نتجت عقولٌ كسولة ساذجة جاهزة لتصديق أكثر الأخبار والإشاعات هلهلة؛ لأنها لم تعتد النظر التحليلي الفاحص والتروّي وإمعان النظر، ولسنا أحوج إلى بناء المَلَكة التحليلية الناقدة مِنّا الآن في عصرنا الحديث هذا؛ إذ تحاصرنا، وتكاد تغرقنا، آلاف الآلاف من الأخبار والإشاعات والمواد والوسائط عبر وسائل التواصل الحديث، وإنك لتعجب كيف تلقى هذه الأخبار الملفّقة قبولًا بين العامة والمتعلمين، بل حتى الأكاديميين، مع أنها تسقط بقليل من الفحص وإمعان النظر، وليس أصلح لتنمية المَلَكة التحليلية من ممارستها على أخبار التراث والمرويات الأدبية.

ثاني هذه المزالق، وأكثرها شيوعًا، النظر إلى مَن سبقونا بعين تبجيلية تجعل لهم مزية أخلاقية علينا، وهو ما يجعلنا نتعامى عمَّا يرد في أخبارهم من مثالب أو عادات تخطاها عصرنا الحديث ونبذها وراء ظهره.

أذكر، على سبيل المثال لا الحصر، أخبار الجواري والقيان في كتب التراث والمجاميع الأدبية، لا يمكن أن يقرأها المرء دون أن يندى جبينه ويحسَّ ببعض الحرج لما يحتويه بعضها من امتهان للنفس البشرية، ويتساءل عمَّا حرف ما جاء به الإسلام من مقاصد شريفة بشأن تحرير العبيد وإعتاق الرقاب وتكريم النفس الإنسانية؛ لتتحول إلى هذا الشكل المنفلت من الرق والتجارة الذي نصادف نماذج له في بعض كتب التراث.

ثالث هذه المزالق، وأخفاها على الفاحص، ما تورثه الأخبار المتغنية بالكرم والشجاعة والإباء والفصاحة والمَنعة وحماية الجار من أوهام تعتقد أنَ هذه الصفات إنَّما هي مكوّنات جوهرية تميّز عرقًا دون آخر، أو تخص ثقافة دون أخرى. إننا نريد للجيل الجديد أن يفخر بأسلافه، لكننا نريد لهذا الفخر أن يكون مبنيًا على معرفة حقيقة ومنفتحة على الآخرين، وإدراك أن هذه الصفات المحمودة إنَّما هي مشتركات إنسانية تزيّن أي إنسان عندما يتخلّق بها. ونحن نحمد لأسلافنا إعلاءهم شأن هذه الصفات في أشعارهم وقصصهم ومأثورهم، ونحاول، نحن الذين لا نقل عنهم في شيء، متابعتهم في الالتزام بهذه الصفات المحمودة ومدحها وإعلاء شأنها، عندئذٍ فقط سيؤدي التراث ما يُبتغى منه لصنع هوية وطنية منفتحة على الآخر لا منغلقة على نفسها، وزيادة إحساسنا بالوطنية بدل إيقاعنا في الشوفينية.

إعادة التراث إلى الحاضر

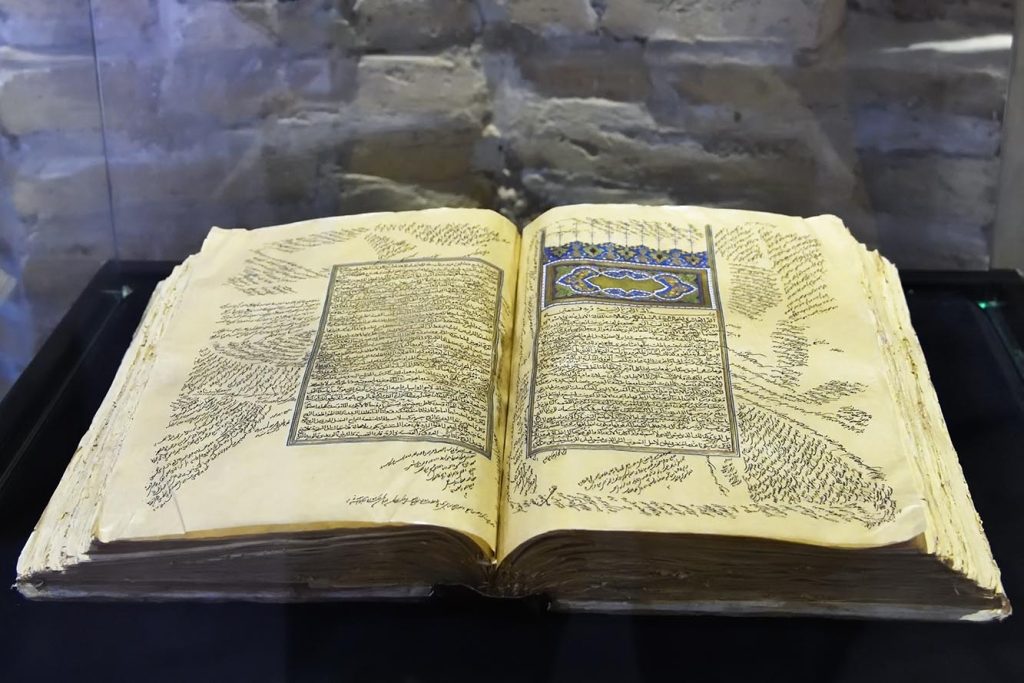

أول ما يجدر بنا صنعه كي ننقل التراث إلى حاضرنا محاولة توفيره كاملًا في طبعات محققة ومجوّدة يسهل الوصول إليها. علم التحقيق لا يتوقف، وكل يوم تجود الخزائن بمخطوطات جديدة لم تكن متوافرة أثناء إعداد النسخ السابقة للكتاب المحقق. لذا، يجدر ألا تتوقف حركة التحقيق طالما كانت هناك سوق نافقة للعلم والقراءة، ومثال ذلك تلك النسخة المُعجِبة التي قدَّمها مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية لديوان المتنبي وأخباره العام الماضي، أحصى مُعدُّها الدكتور إبراهيم البطشان خمس مائة نسخة لديوان أبي الطيب من مكتبات العالم، وفحص صور أكثر من مائة منها، ثم انتخب ست عشرة نسخة رأى أنها أقدم المخطوطات كتابة، وأصحها روايةً، وأتمّها وأوفاها بشعره وبزيادات شعره، وهي بحق نسخة جليلة، نسخت تحقيق الدكتور عبدالوهاب عزام الذي لطالما اعتُمد مصدرًا لشعر المتنبي.

ثاني ما ينبغي صنعه تقريب التراث إلى الشباب بتقديمه في مظهر أنيق جاذب، وشروح عصرية قريبة، تربط القديم بالجديد، وتشرح ما قد يستغلق من ألفاظ ومعانٍ بأسلوب يناسب لغتهم وتفكيرهم ومعارفهم، وخير مثال على ذلك المشروع الموفّق الذي أطلقه مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي ومجلة القافلة تحت عنوان “المعلّقات لجيل الألفية”، حين أخرجوا المعلّقات العشر في ورق سميك فاخر مزيّن بالنقوش الأثرية، وأرفقوا نصوص المعلّقات بشروح عصرية وترجمات إنجليزية، بحيث أصبح الكتاب تحفة تسرّ الناظر، ومنجمًا يخدم الأكاديمي، والقارئ العادي، والقارئ الأجنبي.

ثالث ما يجدر بنا صنعه هو استلهام التراث في صنع أعمال فنية حديثة. يظن البعض أنَّ القِدم المرتبط بالتراث يحول دون الجِدّة التي ننشدها في أعمالنا الفنية الحديثة، وهذا ظن خاطئ، تنقضه مئات الأعمال التي استلهمت أعمالًا أقدم منها لتقدِّمها في معالجات وأساليب حداثية أو ما بعد حداثية، كما فعل الروائي هرمان بروخ في “موت فرجيل” حين عمد إلى ملحمة “الإنيادة” القديمة، فتخيّل لحظات شاعرها الأخيرة وهو يحدِّث نفسه بحرقها ويهيم بوعيه المحموم في ملكوت عوالمه المتخيّلة، ليعطي واحدة من أكثر الروايات تأثيرًا في نقد الحضارة والجمال. وكما صنع إيتالو كالفينو في “مدن لا مرئية” حين استفاد من تراث سلفه ماركو بولو ورحلاته، ليتخيّل أحاديث جانبية بين ماركو بولو وقبلاي خان، يحدِّث فيها الرحالة الإيطالي سلطان المغول عن مدن مملكته التي زارها، فإذا هو يقدِّم عملًا عبقريًا يفضح الدلالة البنيوية للغة، ويقترح نظامًا من التعددات والاختلافات التي تتعرض باستمرار للفصم والتدمير، كما سيقترح ديلوز بعده بسنوات.

ما ينطبق على الأدب

ينطبق على كل الفنون

لا ينبغي أن يتوقف استلهام التراث عند الرواية والأدب، بل يجب أن يتعدّى إلى الأشعار والموسيقى والرسم والأفلام، وغيرها من الفنون. أليس من المعيب أن يكتب المرء مقالا تراثيًا، ثم حين يريد إرفاق مواد بصرية به لا يجد بعد طول بحث غير لوحات أوروبية استشراقية نستخدمها كي نتخيّل المتنبي، أو المعري، أو امرأ القيس، بملامح فارسية أو تركية أو هندية، وهي فجوة ثقافية هائلة يحسن أن تُعالَج سريعًا وأن تتولى الهيئات الثقافية عبء توفير هذه المواد وخلقها بأسرع وقت كي تكون الخيار الأول الذي يصادفنا عند البحث.

قلَّ مثل ذلك في السير الأدبية والتاريخية والتراثية؛ فعلى الرغم من أن السيرة فن قديم تزخر المكتبة العربية بآلاف النماذج منه، فإنه أيضًا فنٌ آخذ بالتغيّر. وكثير من الكتب التي كانت تُقسَّم إلى أبواب تتضمن عصر الشخصية، ثم حياتها، ثم أعمالها بهذا الشكل، لم تعد مرضية، بل صار لزامًا استبدال ترجمات جديدة بها تستفيد من مستجدّات فن السيرة، وتسخّر المواد المتاحة عن الشخصية لرسم صورة بانورامية لحياتها، وأن تحاول تذوّق أعمالها وفهم عصرها وتصرفاتها ضمن مكانها الطبيعي من حياة الشخصية.

بعد كل ذلك، نريد للتراث أن يكون نمط حياة يحيط بنا في حياتنا اليومية، نسكن بيوتًا تخضع في كودها العمراني للجماليات التراثية القديمة، ونأكل من مطاعم تزخر قوائمها بأكلات كان أجدادنا وأجداد أجدادنا يستطيبون طعمها، وأن نسمع القصائد القديمة مغنّاة يُصدح بها في القاعات وأماكن الانتظار، وأن نرى صورًا لشخصياتنا التراثية معلّقة في محطّات المترو والقطارات، وأن نرى تماثيل للأعشى في حي منفوحة، وعنترة في عيون الجواء، وزهير في الرس، يبذل فيها المثّالون جهدهم للإحسان والإجادة، فتذكِّرنا أنّ هذه الأرض الكريمة المعطاء ما زالت ترعى أبناءها وتتذكّرهم، كما رعوها وذكروها في أشعارهم منذ ألف وخمس مائة سنة.

اترك تعليقاً