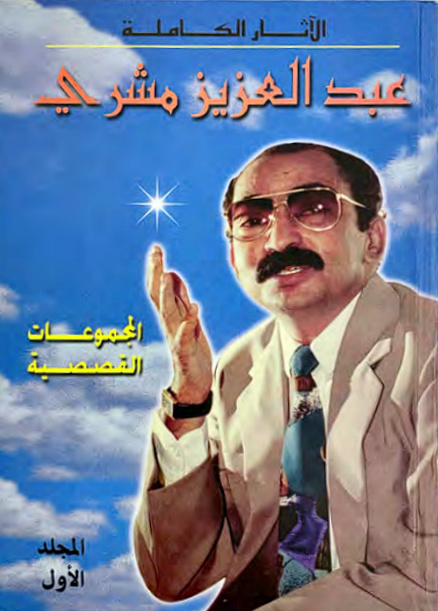

عبدالعزيز المشري واحد من روَّاد الكتابة الإبداعية في المملكة، توفاه الله في شهر مايو عام 2000م، عن عمر لم يتجاوز الخامسة والأربعين. وعلى الرغم من عمره القصير، ترك المشري لنا إرثًا كبيرًا في القصة والرواية والشعر، حتى في فن الخط والرسم. وهنا وقفة أمام التيمة الكبرى التي طبع أعماله الأدبية والفنية، في تحية لذكراه لمناسبة مرور خمس وعشرين سنة على رحيله.

قبل أربعين عامًا، قد تزيد قليلًا أو تنقص قليلًا، لم يعد بإمكاني إنزالها منزلتها بين السنوات، غير أنها كانت من السنوات الأولى لمشاركاتي في الأمسيات الثقافية التي كانت تحتفي فيها منابر الأندية الأدبية وجمعيات الثقافة والفنون في عدد من مناطق المملكة ومدنها بالكتَّاب الجدد الذين يؤسسون للحداثة في ميادين الشعر والقصة والرواية. وكنت، آنذاك، راغبًا في التعرُّف على أولئك الكتَّاب الجدد الذين سبقوني في العمل الثقافي، وأجد في كل مناسبة أُدعى إليها فرصة للتعرُّف على مزيد منهم.

كانت أمسية قصصية نظَّمتها جمعية الثقافة والفنون في الدمام، شارك فيها ثلاثة من كتَّاب القصة القصيرة. وكانت المهمة المنوطة بي أن أختتم تلك الأمسية بقراءة نقدية لما قدَّموه من قصص في تلك الأمسية.

لم أعد أتذكر بعد مرور أربعين عامًا أسماء المشاركين في تلك الأمسية، وإن كنت متأكدًا أنهم لا يخرجون عن ثلاثة ممن نهضوا بتأسيس التيار الحداثي في القصة القصيرة، من أمثال: محمد علوان، وحسين علي حسين، وعبدالعزيز مشري، وصالح الأشقر، وعبدالعزيز الصقعبي، وسعد الدوسري، وجار الله الحميد، وعبده خال.

كادت الأمسية أن تبدأ، امتلأت القاعة بالحضور، وعلى المنصة جلستُ وجلس قاصان وبقي كرسي القاص الثالث شاغرًا.

تريث المنضمون إلى تلك الأمسية في بدئها قليلًا، ثم جاءهم من يخبرهم أن القاص الثالث تعرَّض لوعكة صحية حُمِل على إثرها إلى المستشفى، وكان ذلك القاص هو عبدالعزيز مشري.

وها أنا بعد سنوات لا أتحقق من عددها، تخونني الذاكرة فلا تسعفني بأسماء من شاركوا في تلك الأمسية. فلا أتذكر منهم إلا عبدالعزيز مشري، كأنما كان غيابه تأكيدًا على حضوره؛ إذ كلما غيّبه عارض صحي أحيا رفاق الطريق ذكره في مجالسهم واستعادوا ما كتب. وحين يعلمون بشدة وطأة مرضه يروّحون عن أنفسهم بالحديث عن عزمه على معالجة مرضه بالإصرار على الكتابة. وحين غيَّبه الموت، نصبوا من ذكراه صرحًا يؤمُّه الذين يلتمسون أعمال أولئك الذين وضعوا ثقافتنا الوطنية على عتبة جديدة من الوعي والمعرفة والإبداع.

قد يكون غيابه عن تلك الأمسية حدثًا عابرًا، وقد يكون الحديث عن حضوره عبر الغياب وهمًا، غير أن للتأويل غوايته التي تُغري بجعل ما هو عابر حدثًا مؤسسًا، ويصبح الحضور عبر الغياب عتبة تمنحنا إذنًا خاصًا بولوج عالم عبدالعزيز مشري، عالمه الذي يتراءى في قصصه ورواياته ورسومه، والذي يمكن لنا أن نرى فيه عوالم تتقلب بين الحضور والغياب، بين الموت والحياة، بين ما هو مشاهد ومرئي وبين ما يستعصي على المشاهدة والرؤية.

تيمة الماء والموت

والغياب في رواياته

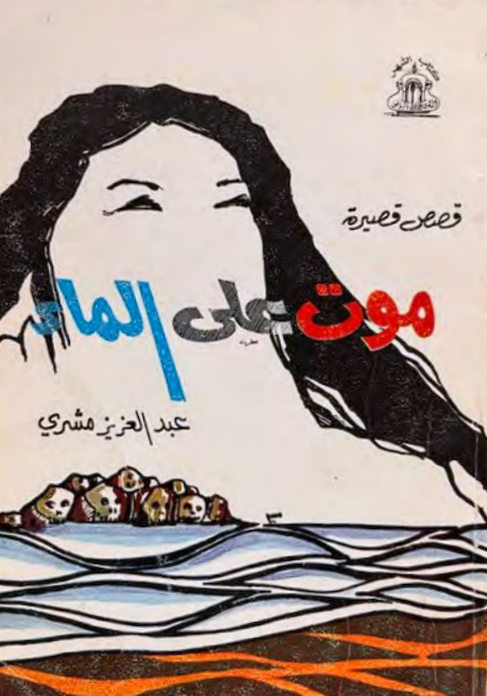

في عمله الأول “موت على الماء”، الذي يمثّل عملًا تجريبيًا يُعلن من خلاله تمرده على أنماط الكتابة التقليدية في كتابة القصة القصيرة وما انتهى إليه كتَّابها من موضوعات اجتماعية أو نفسية أو سياسية يرومون معالجتها، وأحداث تترجم تلك الغايات، وشخصيات تتحرك على مسرح تلك الأحداث. كان هناك تغييب للغة بما انتهت إليه من معنى. ولكنه الغياب الذي تحضر معه اللغة باعتبارها لغة مبرَّأة مما انتهت إليه من استخدام على مستوى الحديث اليومي المتداول، وعلى مستوى الكتابة التي بقيت رهينة لما أسبغه عليها الاستخدام من معانٍ ودلالات. كانت اللغة حاضرة حيث لا يتوقع أحد حضورها، حاضرة في غيابها مثلها مثل الموت الحاضر على الماء، الموت الكامن في قلب ما يمنح الحياة للكائنات، الموت على الماء.

في “الوسمية”، تتعلق قلوب القرويين بالمطر الموسمي، يعقدون مصائرهم بمواعيده، وحياة مزارعهم بما تغيثهم السماء به من الماء.

يغيب المطر وتخلف الوسمية مواعيدها، وتيبس مفاصل الحياة في القرية. يغيب الماء ويحضر الطريق، الأسفلت الذي يربط القرية بما حولها، يعيد إليها حياة لم تكن تتوقعها، ولكنه في الوقت نفسه ينزع منها حياة كانت قد ألفتها وتعوَّدتها. الحياة التي منحها الطريق للقرية يستبطن حياة معلنة وموتًا مضمرًا، حضورًا وغيابًا، وكأنما كان المشري ينتشل قريته وشخوص روايته من موت محدق بهم. كأنما كان ينتشلهم من مصائرهم التي يحثُّون الخطى باتجاهها، والتي مثَّل مقتل فرحان بماطور الماء أنموذجًا لها أو حضورًا رمزيًا يعلن نهاية الماء وبداية سيارة تدرج على الطريق باتجاه القرية. كأنما المشري يعلن مرة أخرى أن ثمة موتًا على الماء.

في روايته الأخرى “الغيوم ومنابت الشجر” يواصل المشري الطَرق على باب القرية التي تخرج رأسها على استحياء من عزلتها.

مرة أخرى يحضر الماء، ويحضر الطريق، يحضر الماء الكامن في البئر كأنما هو ثمالة ما صبَّته الوسمية في آخر مرة زارت القرية. وتحضر السيارة التي أصبحت تدرج على الطريق رابطة مصير القرية بمصير المدينة، وتنشطر القرية، تنشطر الأسرة الواحدة بين الماء والطريق، بين البئر والسيارة، بين الرجل يعمل سائقًا لسيارة أجرة يسترزق منها أيام الحج، والمرأة التي لا يزال قلبها معلقًا بالماء تستخرجه من أعماق البئر وتحمله إلى بيتها.

تتحول القرية فيغيب منها ما يغيب ويحضر ما يحضر في حركة دؤوبة كلَّما مست شيئًا غيَّرته، على نحو لم تعد معه القرية قرية، ولم تستطع فيه أن تصبح مدينة، وإنما هي شيء معلَّق بين هذا وذاك، كما تتعلق الغيوم فوق منابت الشجر، ثم لا تهطل الوسمية.

في “أسفار السروي” يبوح المشري بما غمغم به من قبل. يعلن صراحة ما كان يلمح إليه من الموت الذي يخاتل القرية، من الموت الذي يتخفى في ثياب الحياة.

يُعلن عمَّا هو غائب خلف ما هو حاضر، ويلتقط مما انتهى إليه السروي من اكتشاف للحقيقة المرة (عندما بلغ التعب من السروي مبلغ الألم تطلع إلى جهة الشارع المزخرف بالسيارات الفارهة وحملق بعناية في أشجار مكتظة بالخضرة لا تفيد إلا المنظر).

تلك الأشجار تختصر التحول الذي مسَّ القرية ومسَّ أهلها، فغابت ولم يتبقَّ منها إلا طيفها يلوح في ذاكرة السروي الذي اتخذه المشري قناعًا يرصد من خلاله الموت المتربّص بالقرية والكامن فيما تتوسم فيه الحياة.

تيمة الغياب في مجموعاته القصصية

وكما نسجت تيمة الحضور والغياب حياة المشري وأعماله الروائية، فقد نسجت خيوط مجموعاته القصصية في “الزهور تبحث عن آنية” تغيب القرية وأهلها والمدينة وسكانها. يغيب الشجر والغيم والطريق والسيارة، تحضر الصحة والمرض، الحياة والموت، الأمل واليأس، الجسد الحاضر فيما أنهكته الأسقام. يحضر الجسد في غيابه، القدم التي تعجز عن السير، والعين التي لم تعد تقوى على الرؤية. غياب في قلب الحضور، وحضور يؤكد على الغياب. طب وعلاج يشبه تلك السيارات الفارهة والأشجار التي لا تهب ثمرًا وغنمًا وهي للزينة فحسب، مثل برق الوسمية التي تعد بالمطر ثم لا تفي بوعدها، مثل الغيوم التي تعد منابت الشجر بالماء ثم تترك الشجر يموت واقفًا، يموت على حافة الماء، يموت مثل جسد كلَّما لمس الموت عضوًا منه غاب، فكشف غيابه عمَّا كان له من حضور. جسد مثل الزهور التي تبحث عن آنية، عن حاضنة تجد فيها ماء يحتويها ويمنحها الحياة، ثم لا تجد تلك الآنية ولا تجد ذلك الماء. زهور تشبه باقة الزهر الذي رأى أمل دنقل فيه إعلانًا للموت الذي يحث الخطى نحوه، موت على الماء كذلك.

وحتى في رسوماته

وفي حين يضع المشري القلم جانبًا ويمسك بالفرشاة، تتخلق على الورق رسوم لأشباح، هياكل يعلن حضورها غيابها. أجساد ضبابية أنهكتها الآلام، تشبه منحوتات ورسومات الفنان الإيطالي جياكوميتي الذي يستحضر الموت الكامن في الجسد والمرض الذي يتوارى خلف الصحة. رسوماته هي القرية التي تموت دون أن تشعر بموتها، وهي السروي الذي لا يرى فيما حوله غير ما يعلن عن موته، وهي المشري يحمل جسده بين المشافي ويؤجل موته ريثما يفرغ من كتابة السطور الأخيرة من “موت على الماء”.

التنقل الذكي للدكتور السريحي بين التيمات/الثيمات المختلفة في أعمال عبدالعزيز مشري عززت فهمنا لإرثه الروائي والقصصي. وبغضّ النظر من أي زاوية ترى إبداعات مشري؛ تبقى القرية في مركز كل مشهد.

أدعوا أصدقاء الأبداع الذين تكرموا سابقا بنشر الأعمال الكاملة لـ مشري بإعادة طبعها؛ فهي جديرة بذلك.