عدد سبتمبر-أكتوبر 2022م

إن كان هناك كثير من الأمور المشتركة بين أعلام بلدان العالم، فإن للعَلَم السعودي خصائص يمتاز بها عن سواه: فهو لا يُنكس أبدًا، بينما تُنكس معظم الأعلام حدادًا وتأبينًا، كما لا تُلف به جثامين الموتى مهما علت بهم الرتب، ولا ينزل الأرض ولا يمس الماء. فإذا ما بهت لونه وشارف على التلف، بُعث به إلى الجهات الرسمية لتقوم بحرقه بطريقة إجرائية معيَّنة.

قصة الخفّاق الأخضر

العَلَم السعودي متوارث من الدولة السعودية الأولى. فقد أتى في وصف أول راية سعودية رُفعت أنها “خضراء منسوجة من الخزّ والإبريسم، مكتوب عليها كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، معقودة على سارية بسيطة”. كانت الراية خضراء، وكان الجزء الذي يلي السارية جزءًا أبيض، أما شهادة التوحيد فكانت منسوجة على سطرين متتاليين.

وكان الإمام المؤسس محمد بن سعود هو من يعقد الراية ويقود الجيوش بنفسه، أو يكتفي في بعض الأحيان بعقد الراية ويوكّل أحد أبنائه بتسيير الجيش وقيادته. واستمر الأمر بالطريقة نفسها مع ثاني الأئمة عبدالعزيز بن محمد، بنفس الكيفية تمامًا التي كان يتم بها الأمر في وقت أبيه، فهو يعقد الراية بنفسه أو يوكّل بذلك ابنه سعود، الذي أصبح فيما بعد ثالث الأئمة.

وكان المؤسس وأبناؤه يرسلون رسلهم إلى عموم قبائل الجزيرة، ويضربون لهم موعدًا في يوم معلوم ومكان معلوم، قريبًا من الماء في غالب الأحيان، ثم ينصبون الراية على جانب هذا الماء فتكون علامة بينة للجميع، يُستدل بها كما يستدل البحارة بالفنار. وهكذا تتوافد عليهم وفود القبائل لتبايع ولتنضم لجيش التوحيد. وكانت الراية علامة فارقة بين الفوضى والدولة، وكان الانضمام إليها يعني الانضمام إلى الأمة، وترك الفرقة والتشرذم.

وفي بحث محقق من دارة الملك عبدالعزيز بعنوان “رحالة إسباني في الجزيرة العربية”، نطالع يوميات ومذكرات دومينجو باديا ليبيلخ، الذي تظاهر بالإسلام وتخفى تحت اسم “الحاج علي العباسي”، ليعمل لحساب نابليون الأول، وليسبر غور الحركة الإصلاحية في نجد.

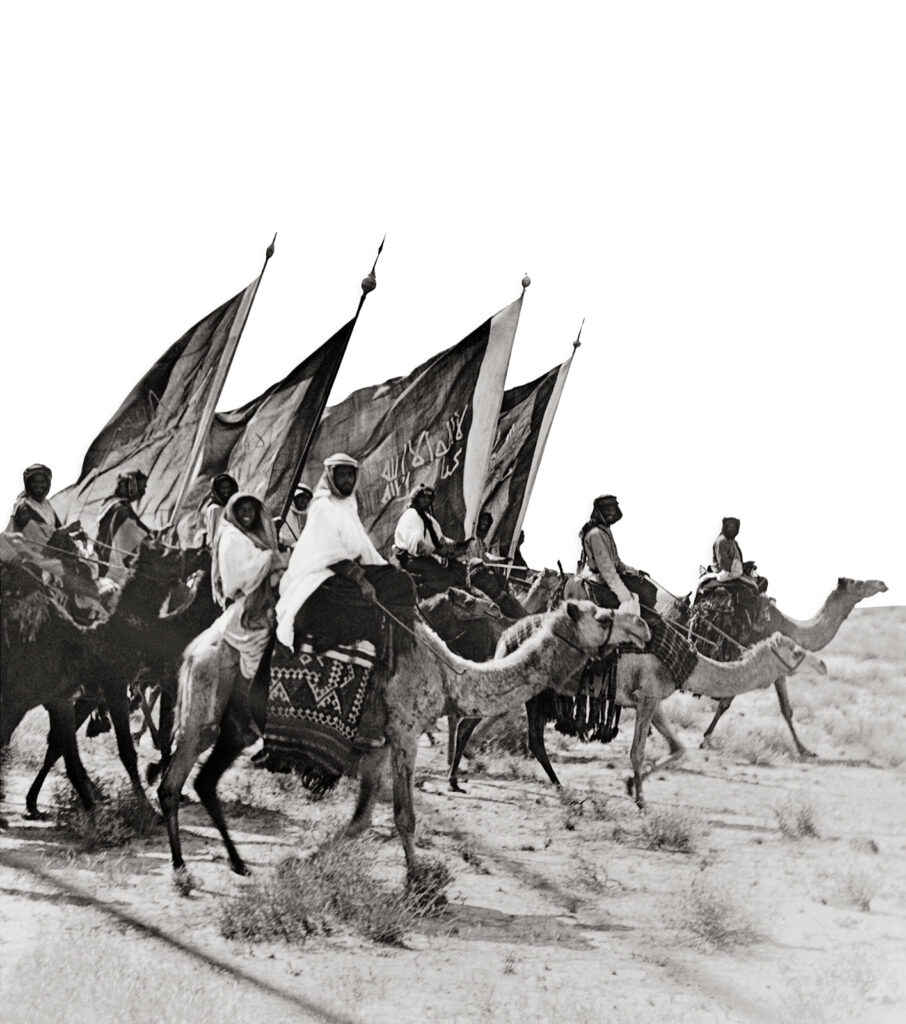

وصل الرحالة إلى مكة المكرمة في 14 ذي القعدة عام 1221هــ (يناير 1807م)، وأُتيحت له حينها رؤية دخول جيش الإمام سعود بن عبدالعزيز إليها وهم في ثياب الإحرام، وكان عددهم 45 ألفًا، كما شاهد الجيش يزحف إلى مكة ليؤدي المناسك يتقدمه عَلَم أخضر، طُرزت عليه بحروف كبيرة بيضاء عبارة “لا إله إلا الله محمد رسول الله”.

أما جون لودفيغ بوركهارت (1784-1817م)، الذي وصف أيضًا جيش الإمام سعود بن عبدالعزيز، فقد دوّن في ملاحظاته أن لدى كل شيخ أو أمير من أمراء الإمام سعود راية خاصة، وأن سعودًا يمتلك عددًا من الرايات المختلفة.

حاملو الرايات

أبرز من حمل الراية في الدولة السعودية الأولى هو إبراهيم بن طوق. أما في الدولة السعودية الثانية فأبرز من حملها: عبدالله أبو نهية، والحميدي بن سلمة، وصالح بن هديان، وإبراهيم الظفيري.

وفي الدولة السعودية الثالثة، حمل البيرق عبداللطيف بن حسين المعشوق، الذي شهد كل معارك التوحيد، فلم يتخلف عن معركة واحدة حتى كانت معركة البكيرية فاستشهد فيها. وقد كُلِّف ابنه منصور بحمل الراية في المعركة نفسها، فحملها ببسالة كما فعل والده، ولم يلبث أن استشهد في المعركة نفسها مدافعًا عن البيرق حتى الرمق الأخير. ودُفن الاثنان معًا في أرض البكيرية.

ثم انتقلت الراية إلى أسرة آل مطرف، فحملها الجد عبدالرحمن، ثم ابنه منصور، ثم حفيده مطرف. وهناك طبعًا عشرات الأبطال الأفذاذ الذين حملوا الرايات متقدِّمين كتائب التوحيد. فلكل جيش من الجيوش عَلَم يحمله شخص من بينهم، وهو العَلَم الوطني نفسه الذي يحمله الحاكم من آل سعود، الذي ينطلق من عاصمة الدولة.

وقد كان لكل قبيلة من القبائل راية خاصة بها وعزوة خاصة بها أيضًا، فلما انخرطت هذه القبائل كلها في هذا المشروع الوحدوي العظيم، ائتلف شملهم تحت راية التوحيد، واستبدلوا العزى المختلفة بعزوة “إخوان من طاع الله”، حتى تحقق الحلم وأصبح حقيقة.

بعثٌ جديد للراية الخضراء

وفي الدولة السعودية الثانية، أدت الراية دورها المناط بها كما أدته في الدولة السعودية الأولى. فمن بين ركام الدرعية، ومن تحت رماد نخيل الطريف وحطام البجيري، انتُشِلت الراية مرة أخرى، ولُويت على سارية رفيعة لتنتصب عاليًا، ولتتوافد الحواضر والبوادي كرّة أخرى مبايعة الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود، والجد الخامس لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

اجتمع السعوديون كما اجتمع آباؤهم من قبلهم مبايعين أئمتهم تحت الراية نفسها، الراية المصنوعة من الإبريسم الأخضر المنسوج عليها عبارة التوحيد، فكان أن قامت الدولة مرة أخرى، ورفرفت رايتها خفّاقة.

يقول المؤرخ الشهير ابن بشر عارضًا سيرة الإمام تركي بن عبدالله: “كان إذا أراد الغزو يكتب إلى أمراء البلدان ورؤساء القبائل يحدد لهم الخروج في يوم معيَّن وموقع معلوم، ثم يُخرج آلاته الحربية ومعدات الجيش وأعلاف الخيول قبل مسيره بخمسة عشر يومًا، ثم يخرج الراية فتُنصب قريبًا من باب القصر قبل خروجه بيوم أو يومين أو ثلاثة. وعندما تجتمع الجيوش يأمر الإمام بحمل الراية وجعلها متقدِّمة أمام الصفوف”.

واستمرت الراية مرفوعة طيلة الدولة السعودية الثانية، بنفس هيئتها التي كانت عليها سابقًا، لما يربو على ثمانين عامًا.

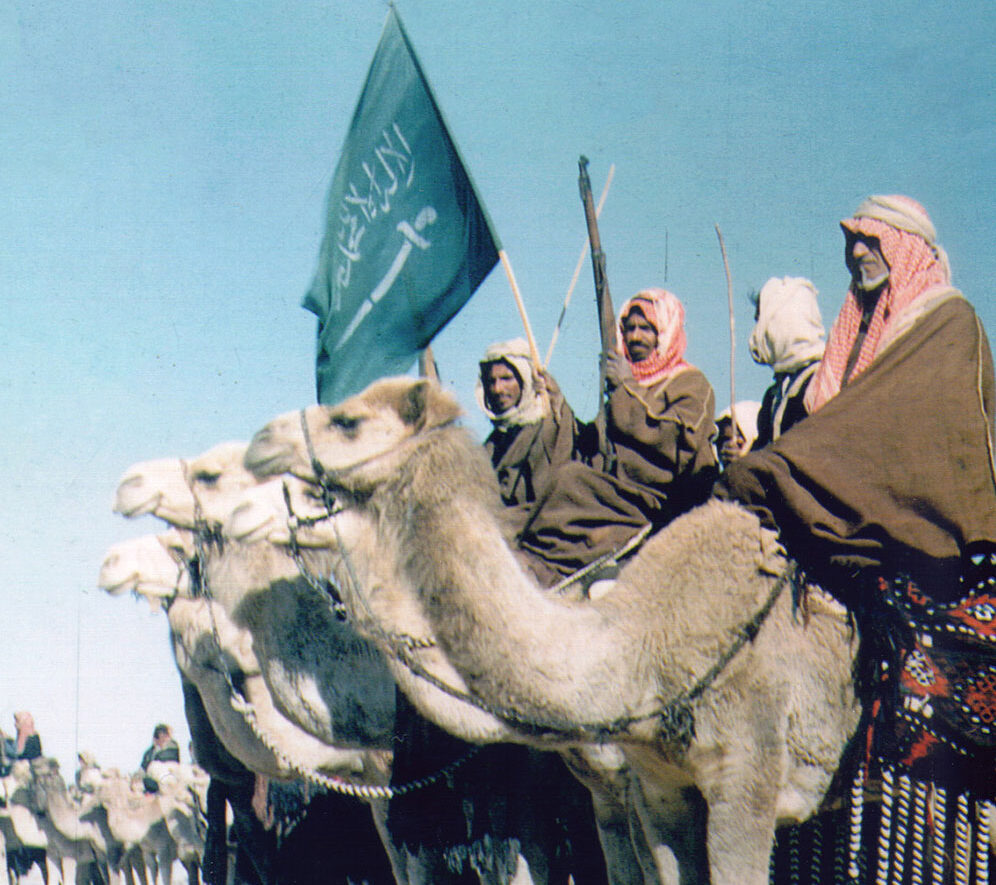

وقد شاهد القبطان الإنجليزي، آي آر بيرس، من على ظهر سفينة “بيرسيوس” التابعة للبحرية البريطانية استعدادات الشيخ مبارك الصباح والإمام عبدالرحمن الفيصل لمعركة الصريف 1318هــ (1901م)، حيث وصف الاستعدادات بقوله: “كان مشهدًا رائعًا وفريدًا، وأظن أنه كان يوجد ما لا يقل عن عشرة آلاف رجل، ومن بينهم قوات آل سعود التي كانت تحمل راية خضراء اللون، وقد كُتب عليها: لا إله إلا الله محمد رسول الله”.

الجوهر نفسه بتغييرات طفيفة

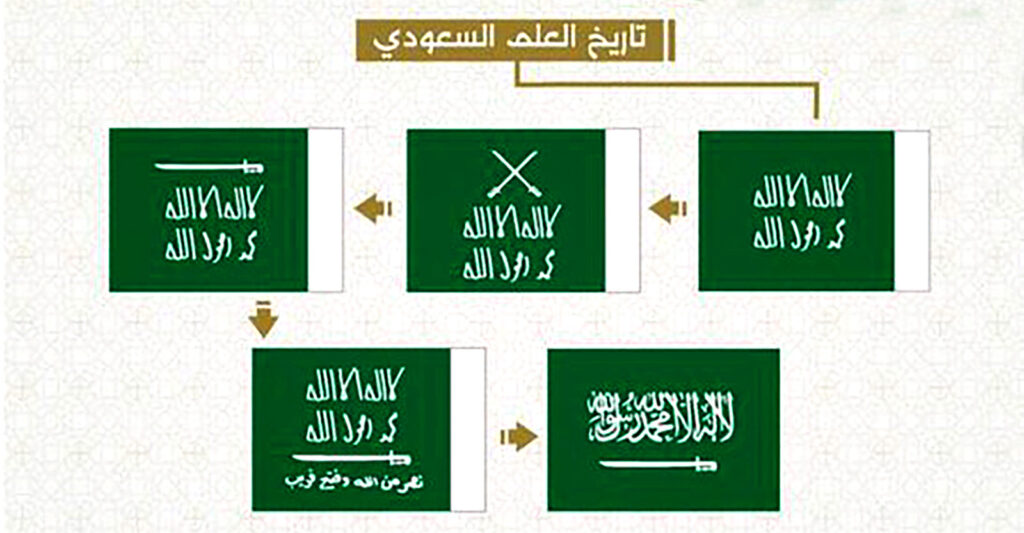

أما في الدولة السعودية الثالثة، فقد حدثت تغييرات طفيفة في شكل الراية خلال بواكير توحيد المملكة، فأصبح الجزء الأخضر مربعًا بعدما كان مستطيلًا، وكان مخيطًا بجزء أبيض هو الذي يلي العَلَم. كما توسطتها عبارة التوحيد نفسها مكتوبة على سطرين متتاليين، يعلوهما سيفان متقاطعان، مثَّلا الإضافة الأولى على الراية.

انقضت عدة معارك تحت هذه الراية، ثم أُجري تعديل آخر تمثَّل في إلغاء السيفين المتقاطعين، والاستعاضة عنهما بسيف واحد في الأعلى. وتحت الراية بهيئتها الجديدة، خاض السعوديون عدة معارك حاسمة، ثم حدث بعد ذلك تعديل جديد، حيث جُعل السيف في الأسفل عوضًا عن الأعلى، وكُتبت تحته جملة جديدة، وهي “نصر من الله وفتح قريب”. واستمرت الراية بهذه الهيئة حتى تاريخ ضم الحجاز عام 1344هــ (1926م).

بعد ضم الحجاز، عادت الراية مستطيلة كما كانت، تتوسطها عبارة التوحيد مكتوبة باللون الأبيض خالية من السيوف والعبارات الأخرى. ثم بعد ذلك تطوَّر العَلَم التطور الأخير مكتسبًا شكله الحالي، حيث أصبح عرضه يساوي ثلثي طوله بلون أخضر كامل يمتد من السارية، وتتوسطه الشهادتان وتحتهما سيف مسلول يتجه من اليمين إلى اليسار ومقبضه إلى الأسفل. وفي عام 1357هــ (1938م)، أصدر الملك عبدالعزيز النظام الخاص برفع العَلَم، ونُشر في جريدة أم القرى، الجريدة الرسمية للبلاد.

عَلَم الملك

في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز – رحمه الله – صدر الأمر الملكي رقم م/3 في 10/2/1393هــ (1973م) الخاص بنظام العَلَم السعودي، وجاء ضمنه استحداث عَلَم الملك الخاص، وهو العَلَم الوطني مضافًا إليه شعار المملكة باللون الذهبي في الركن الأيمن أسفل العَلَم. فقد نصَّت المادة الثانية من النظام على أن: “يكون لجلالة الملك عَلَم خاص يطابق العَلَم الوطني في أوصافه، ويطرَّز في الزاوية الدنيا منه المجاورة لعود العَلَم بخيوط حريرية مُذهبة شعار الدولة وهو السيفان المتقاطعان تعلوهما نخلة”.

العلَم الأخضر..رمز يحفل بالرموز

كما ذكرنا سالفًا، ينطوي العَلَم على رمزية كثيفة في جوفه كما تنطوي البذرة على الشجرة في أحشائها. فالعَلَم يخبر الآخرين بشكل من الأشكال عن هوية أصحابه وماهيتهم، عن قيمهم وأخلاقهم وفضائلهم، ناهيك عن حروبهم وانتصاراتهم، أيامهم العظيمة وأمجادهم التليدة. لذلك تعبّر هذه الرموز عن الهوية القومية لهذا الشعب، كما تستلهم القوانين الخاصة بالعَلَم نفحة من روح أصحابه وثقافتهم.

وبالتأمل في تجليات الرمزية في العَلَم السعودي، نجد أن العقيدة الصافية الصادقة هي ما توحَّد عليه الناس وبايعوا ولاة أمرهم، وتظهر هذه العقيدة بصورتها الناصعة في عبارة التوحيد التي تتوسَّط العَلَم. أما اللون الأخضر فيرمز إلى القيم الإنسانية العميقة التي تميِّز السعوديين، ومنها الكرم والجود والسخاء والصفح والتسامح، وسائر ضروب المروءة، كما أن له ارتباطًا أيضًا بمدلولات ذات صلة بالعقيدة نفسها، فهو مثلًا ينطوي على إشارة إلى لون الجنة ورياضها، ويتصل بقيمتي السلام والرخاء.

أما السيف فهو رمز للقوة والمنعة. فصحيح أن أخلاق السعوديين تأبى الظلم والعدوان، ولكنهم في الوقت نفسه يأبون الذل ويرفضون الضيم. وهذه الرمزية للسيف لها جذور عربية قديمة، حيث يُعد السيف صنوًا للنبل والمروءة العربية.

يخفق في البر والبحر

وإذا نظرنا إلى المواد القانونية المتعلقة برفع العَلَم السعودي في النظام الأساسي للحكم، سنرى مباشرة وبقليل من الجهد تلك الأنفة العربية العريقة، وتلك الكبرياء التي تميِّز أهل الجزيرة منذ فجر التاريخ.

فالقوانين تنص على وجوب رفع العَلَم السعودي ما بين شروق الشمس وغروبها على جميع مباني الحكومة والمؤسسات العامة داخل المملكة، وعلى دور الممثليات السعودية في الخارج بما تقتضيه المجاملة والعرف الدولي، خفاقًا من طلوع الشمس حتى غروبها بما في ذلك أيام الجمع والأعياد.

والأمر ليس مقتصرًا على البر، بل يجب أن يكون العَلَم خفاقًا في البحر أيضًا، على السفن والقطع البحرية السعودية للملاحة في أعالي البحار، عند دخول الموانئ أو الخروج منها، وعند إبحارها على مرأى من سفينة أخرى، أو ميناء أو حصن أو قلعة أو مركز مدفعية أو منارة، وبناءً على طلب أية سفينة حربية. ونرى في هذه الأنظمة انعكاسًا لقيم العرب من الفروسية والنبل، إن أخذنا بالاعتبار أن هناك سفنًا تجارية تُضطر لرفع أعلام دول غير دولها عندما تمر بأماكن يكون فيها خطر عليها، أو اشتباه بأعمال قرصنة بحرية.

بين الحرب والسلم

ولأن الراية موئل الرموز فإن حضور الراية وغيابها على حد سواء يكتسبان رمزية هائلة؛ فهي تحضر في أوقات الحرب، فيعتليها غبار المعارك، وتحيطها زمجرات الفرسان، وصهيل الخيول. أما عندما يستتب السلم عقب تحقيق النصر المؤزر، فإن الراية تتحلل من رداء الحرب وترتدي أزهى ألوانها، ثم تُزف كالعروس محاطة بأهازيج الانتصار وإيقاعات طبول العرضة النجدية.

وتتقدَّم الراية نحو العاهل بتؤدة وكبرياء، وترتفع الدفوف مزركشة بكتل الخيوط الملونة وتهبط بإيقاع منتظم، وهي مرفوعة على سارية رفيعة محاطة بفرسان الملك وقادتهم الأبطال الذين يتقدَّمون ببطء متمايلين طربًا يلاعبون الأسنة والسيوف حتى يقتربوا من العرش. ثم يقومون بمحاكاة أحداث المعركة الأخيرة كما لو أنها حدثت بالأمس، ويصدحون بصوت واحد: “تحت بيرق سيدي، سمعٍ وطاعة”، مكررين مشهد المبايعة الذي حدث بين أجدادهم والملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود.

رقصةٌ مهيبة

يتكرَّر هذا المشهد في كل مناسبة وطنية، ويتفاعل معه الملوك بتأثر بالغ، فيستلون السيوف وينزلون إلى الساحة محتفلين مرددين أهازيج النصر. وتكون الراية بجانب الملك تمامًا، ويكون حاملها أقرب شخص للملك.

وفي وصف هذا المشهد، يقول الأديب المصري عباس محمود العقاد في كتابه “مع عاهل الجزيرة العربية”: “العرضة من أحب الرياضات إلى الملك عبدالعزيز، هي رقصة مهيبة متزنة تثير العزائم وتحيي في النفوس حرارة الإيمان. ويتفق أحيانًا أن يستمع جلالته إلى أناشيدها، ويرى الفرسان وهم يرقصونها، فتهزه الأريحية ويستعيد ذكرى الوقائع والغزوات، فينهض من مجلسه ويزحزح عقاله ويتناول السيف وينزل إلى الحلبة مع الفرسان، فترتفع حماستهم حين ينظرون إلى جلالته بينهم”.

العَلَم في القصائد الوطنية

للعَلَم السعودي حضور كبير في القصائد الوطنية، لا سيما أنها قصائد حماسية تُغنى في لحظات الاحتفال والمناسبات الوطنية. وقد يحضر العَلَم بشكل مباشر، كما في قصيدة سعيد فياض الشهيرة “بلادي منار الهدى”، أو بشكل مضمر، كما في قصيدة الأمير بدر بن عبدالمحسن “فوق هام السحب”.

ففي قصيدته، يقول فياض: “باسم المهيمن حامي العَلَم”، مؤكدًا أن الله سبحانه وتعالى هو من سيحفظ هذا العَلَم شامخًا مرفرفًا، وذلك لوجود عبارة التوحيد مسطَّرة على وجه العَلَم.

أما البدر فيخاطب الراية في لحظة شاعرية، لحظة صباح باكر في وسط ميدان مليء بالجنود، يتقدَّم جندي السارية ليرفع العَلَم على السارية الرفيعة، يراقبها البدر ترتقي وترتقي حتى تصل قمة السارية، ثم تستقر.

لكن الشاعر لا يكتفي بذلك بل يطلب المزيد، إذ يودُّ للراية أن تستمر في الارتقاء حتى تعلو السحاب وتتخطاه، فيصدح بهذه القصيدة الرائعة مخاطبًا الوطن كله، مصورًا كفاح الآباء والأجداد، الذين تكاتفوا واتحدوا تحت هذه الراية، حتى جعلوا هذا البلد “ما مثله بها الدنيا بلد”.

اترك تعليقاً