تعقيباً على ملف الصباح..

الإرياني ومسرحيته الشعرية “الصبــــــاح والريف”

أتابع بشغف كبير ودائم الثراء المميَّز لأعداد مجلة القافلة، خصوصاً ملـف العـدد الذي تخصصه المجلة كمحور يتميَّز بالتوغل في كل زوايا فكرة أو مفردة أو صنعة أو حِرفة أو ظاهرة واضحة المعالم في حياتنا اليومية، فيعيد اكتشاف حضورها وارتباطاتها التاريخية بمسار التطور البشري وأهميتها المحورية في حياة الإنسان. وقد تابعت مجموعة من الملفات التي تجعلنا نقف إجلالاً لقيادة المجلة والطاقم التحريري والفني فيها، وأقلامها التي صنعت تلك الملفات، والتي كان آخرها ملف “الصباح” في عدد مارس – إبريل 2019م للدكتور عادل النيل، غير إني لاحظت أنه لم يتطرَّق لمحاور (الصباح ومفارقات الأمكنة- حضراً وبداوة، مدينة وريفاً – صحراء – ومروجاً خضراء) رغم الإشارة الخاطفة إلى بعض منها.

ومع إدراكي أن المجال لم يكن ليتسع للمقارنة بين تلك الأماكن، أودُّ هنا أن أشير إلى مشهد الصباح الريفي في جنوب شبه الجزيرة العربية (اليمن) العامرة بالتنوُّع البيئي والمسارح القروية الطبيعية القائمة على الحضارة الزراعية، من خلال استعراض أهم مسرحية شعرية كتبت في طقوس ومظاهر الصباح في الريف اليمني.

ما يمثله الصباح للإبداع الإنساني

من البديهي الاعتقاد بأن أحدنا لا ينسى صوراً محفورةً في ذاكرة طفولته عن صباحات الريف، ومواقيته وطقوسه اليومية التي تسير في تناغمٍ جمالي ينعدم تماماً في حياة المدينة.

إنه الصُبح الذي يتنفَّس بلا روح، ويفتح عيون الإنسان، وأسارير الكائنات والأزهار على مهرجان الضوء، في لحظات صباحية اعتدنا عليها، ومشاهد مؤنسنة نتذكرها، كما لو أننا نطلُّ من حواس عجوزٍ ريفي، يتقن معاني الصباح ودلالات الوقت، ويستقرئ أسرار الطبيعة، وفتنتها الكائنة بين الغبش والشروق بالبديهة والفطرة السليمة.

كانت هذه المشاهد والمظاهر تمثل للإبداع الإنساني نبعاً زاخراً بمفردات الحياة الملهمة للإنسان في فنونه وآدابه وإبداعه على مستوى الخيال والواقع. ومن اللافت إن كثيراً من روَّاد الأدب والفن تردّدت في قصائدهم وأغانيهم مفردة الصباح وبعض من طقوسها.. لكننا لم نجد قامة شعرية سلطـت إبداعها وموهبتها الشعرية في تدوين أبرز مظاهر وطقوس اللحظات الصباحية، المعبرة عن ثقافة تعاطي الإنسـان وانسجامــه مع مفردات الطبيعة، في أهم المواقيت الفاصلة بين الليل والنهار، وفي أكثر الأماكـن اتصـالاً بالطبيعة البكر وإنسان الحضارة الزراعية.

وحده شاعر اليمن ومؤرخها وترجمان نقوش المسند الحميري والسبأي مطهر بن علي الإرياني (1933 – 2016م)، استطـاع ذلك في قصيدتـه المغنّاة “ملحمة الريف”، التي تضمنها ديوانه “فوق الجبل”، والتي لحن الفنان أحمد السنيدار ثمانية أبيات منها فقط، من أصل 230 بيتاً، توزعت على فصول مسرحية الصباح التي تشمل الإنسان والكائنات والضوء والطبيعة.

ينقل الشاعر مطهر الإرياني بالعدسة والريشة والموسيقى والمؤثرات الصوتية في مسرحية “الصباح والريف” مسار تفاعل الإنسان مع الطبيعة والكائنات، وجدلية بين الكائنات والبشر، وحوارية بين الضوء والظلام، والأمكنة والمواقيت الصباحية المتقاربة.. ومن هنا يأتي التعقيد في الانتقال من مشهد إلى آخر، حيث تنساب التقاطعات بين المشاهد والمناظر الجزئية.

ولو أخذنا الفصل الأول، لوجدنا الشاعر يستهل مشاهده بلوحة فارهة من التأمل، وكأن المشهد يحكي حياة الكون حين تبدأ من جديد بعد الليل.. وكيف يتمطى الليل راحلاً، بالتزامن مع زحف طلائع النهار، وانسحاب الظلام من مواقعه تحت حشد الضوء المُغير:

استيقظ الكون “كنِّي” به تململ وجمَّع * لمَّا تمُّطى قُواهْ

“يا الله رضاك” يا معين أستيقظ الريفْ واسرع * يطلب من الله رِضاهْ

والليل لملم من اطْرافه ذيوله ورفَّع * من كل جانب رِداهْ

والفجر جيشه تقدم كلما احتل موقع * فر الدجى من “قِداهْ”

والشمس عُرْس الصباحْ في خدرها الآن تطلع * تزفها أم الحياهْ

والصبح ما قد رفع عنها القناعْ لكن “ازْمَعْ” * يُظْهِرْ بشاير سناه

محمد محمد إبراهيم

اليمن

درس المنفلوطي

يتألَّف المقياس في جودة الترجمة الأدبية من اللغات الأجنبية إلى العربية بشكل رئيس في الوقت الحاضر من مستوى الالتزام بالأمانة في ترجمة النص الأصلي. ويمكن لمستوى الأمانة أن يبلغ ذروته عند بعض الأكاديميين المتخصصين، كما يمكنه أن ينخفض في بعض الترجمات المتسرعة التي يمارسها أناس تقتصر خبراتهم على معرفة اللغة المُترجَم عنها. ولكن في عصر العمالقة، ثمة مقياس بات منسياً تماماً اليوم. والمقصود بالعمالقة هم روّاد النهضة العربية في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن التالي.

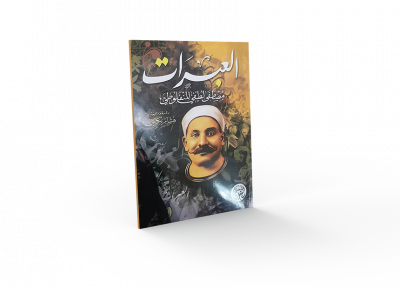

واحد من هؤلاء هو مصطفى لطفي المنفلوطي الشاعر والناقد والقاص والمترجم.

نشر المنفلوطي في العقدين الأولين من القرن الماضي مجموعة مؤلفات، يقول النُقَّاد إن أهمها “النظرات” و”العبرات”. ولكنه ترجم أيضاً مجموعة من الروايات عن الفرنسية، ومنها رواية “في سبيل التاج” لفرانسوا كوبيه، ورواية “بول وفرجيني” لبرناردين دي سان بيار، وقد غيّر عنوانها إلى “الفضيلة”، و”سيرانو دي برجيراك” لإدمون روستان التي أصبحت عنده بعنوان “الشاعر”، و”تحت ظلال الزيزفون” لألفونس كار التي عنونها “مجدولين”، و”أتالا” لشاتوبريان..

ترجم المنفلوطي كل هذه الأعمال عن الفرنسية. ولكن الرجل لم يكن يجيد الفرنسية.

كان هذا العملاق يطلب من أصدقائه أن يترجموا له فحوى هذه الأعمال، ليعيد كتابتها، ليس فقط بأسلوبه الخاص، بل أيضاً وفق مزاجه وقيمه الخاصة. فوقع دارسوه ونُقَّاده في حيرة: هل يعدونه في هذه الأعمال مترجماً أم مؤلفاً؟ إلى أن ظهر مصطلح “الاقتباس” ليطرح نفسه حلاً وسطاً بين الترجمة والتأليف. والاقتباس الأدبي بات شبه منقرض اليوم، لا نسمع به إلاَّ في صناعة السينما عندما يكون الالتـزام بالنـص الأصلي صعباً، أو مكلفاً مادياً.

يقول المستشرق هنري بيريس “إن المنفلوطي لا يبقي من النصوص التي بين يديه، إلا ما يخدم رسالته. وعندما يرى أن النص لا يعبر عما يريده هو، يتدخل ويضخّم فكرة تكاد أن تكون غير ملحوظة في النص الأصلي”. ولكن، ما الذي دفع المنفلوطي إلى “التصرف” بمثل هذه النصوص الأصلية التي كانت ذات مكانة عالمية في وقتها؟

كما هو حال كل عمالقة عصر النهضة، كان الرجل يعرف أن للرواية وظيفة اجتماعية، وأن مهمة اللغة والأسلوب هي تمكين الأدب من أداء هذه الوظيفة. وهو يشبه في هذا الجانب معاصره جرجي زيدان، صاحب “روايات تاريخ الإسلام” الشهيرة. ولهذه الغاية، اهتم بجمال الإنشاء في مسعاه إلى اجتذاب القارئ، ونجح في ذلك.

انطلاقاً من بديهية الملاحظة أن القارئ العربي مختلف عن الفرنسي، لم يرَ المنفلوطي قيمة الترجمة في اطلاع هذا القارئ على نظرة الفرنسي إلى القيم والمفاهيم، بل في إفادة هذا القارئ من العمل الفرنسي، الأمر الذي حتّم عليه، أو أتاح له هذا الحد من “التصرّف بالأصل”. ولذا، قد يكون من الأصح القول إنه كان يعمل على “توطين” مثل هذه الأعمال الأجنبية، لا على ترجمتها ولا على تعريبها. وفي هذا الصدد، يقول الطاهر أحمد مكي في كتابه “الأدب المقارن” إن المنفلوطي رأى أن ذوق الجمهور في مطلع القرن الماضي يختلف عما قبله، فانساق وراءه مترجماً ومقتبساً ومجدداً”. وفي هذا درس، ليس فقط في مجال الترجمة، بل لإنقاذ حركة التأليف أيضاً التي تتخبط اليوم بحثاً عن مريدين وقرّاء يقلّ عددهم يوماً بعد يوم.

وحتى أواسط القرن العشرين، كانت مؤلفات المنفلوطي و”ترجماته” من أكثر الكتب رواجاً. ويرى البعض أنه لولاه لما كانت هناك رواية عربية لاحقاً. حتى إن نجيب محفوظ الذي كان من أشد المعجبين به، قال عنه: “لقد قام المنفلوطي بنقلة كبيرة جداً في عصرنة الأدب وتجديده قبل المجددين الرواد”.

محمد حرب

اترك تعليقاً